갇힌채 살아가는 우리들 이야기

탈북 브로커가 중심 인물

이데올로기로 또다른 세계

상상하지 못하게 강제하는 아픔

탈북 브로커가 중심인물이다. 그는 '막힌 것처럼 보이는 곳에 난 길'을 안내한다. 끊긴 길을 잇고 막힌 길을 돌아서 안과 밖을 또한 밖과 안을 연결하는 사람이다. 통행료를 받기는 하지만 사람을 물건으로 생각하진 않는다. '반나절이면 건너갈 길을 평생이 걸려도 가지 못하는' 그 길을 이어간다는 점에서 그는 분단으로 막혀버린 곳에 길을 내는 사람에 가깝다. '저쪽에서 나를 향해 다가오는 것이 나를 잡아주려는 손길인지, 아니면 총을 겨눈 손인지. 나는 알 수가 없으니까. 그래도 강은 건너야 하니까, 앞으로 걸어가면서' 상실한 바깥과 남겨진 안을 이어가는 사람이다.

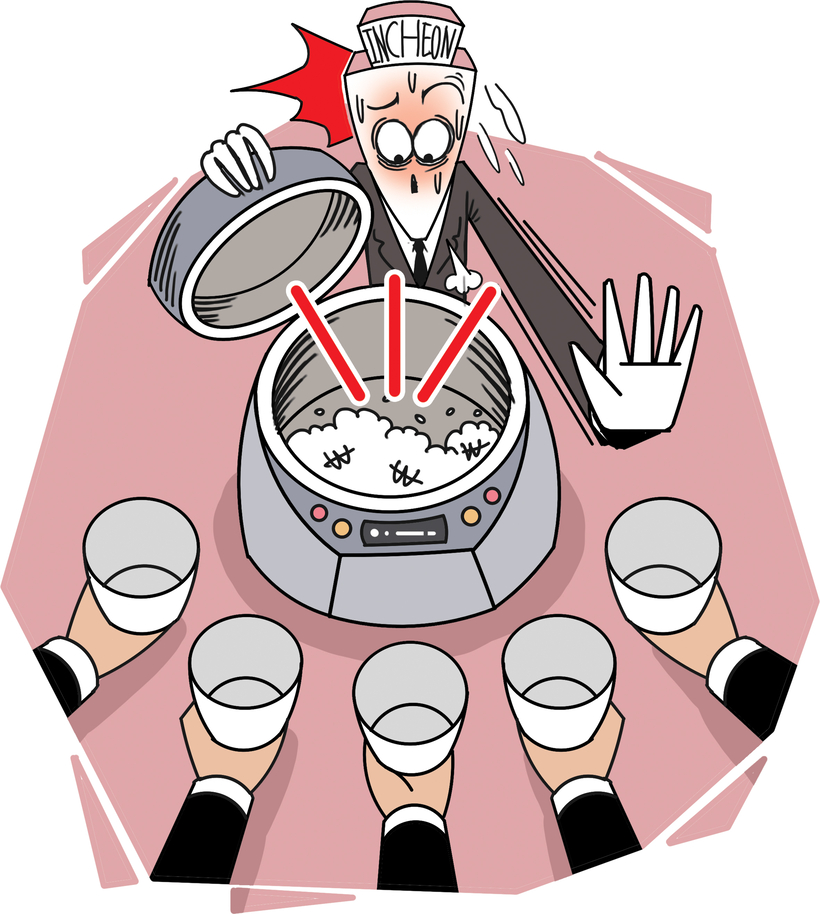

연극 '당연한 바깥'에는 연결하고 이어주는 실 모티프 외에도 진주와 새 모티프가 분단 이미지를 강화하고 있다. 진주조개는 '이물질이 안으로 들어오면 그걸 밖으로 밀어낼 수 없을 때 겹겹이 감싸'며, '내보낼 수 없는 이물질을 안에서 가둬' 진주를 만든다. 진주는 분단 시대가 겹겹이 쌓은 결정체인 셈이다. "풀어주라고 파는 거예요." "생명을 살리는 걸 파는 거죠." "누군가는 가두고 누군가는 풀어주고, 그렇게 함께 살아가는 거죠." 브로커가 묻는다. "그 '함께'에 새들도 포함되는 건가요?" 당연한 바깥을 상실한 줄도 모른 채 궁핍한 상상력의 일상을 살아가는 우리는 모두 분단이라는 새장에 갇혀 있는 셈이다.

'산과 산이 마주 향하고/믿음이 없는 얼굴과 얼굴이 마주 향한/항시 어두움 속에서 꼭 한 번은/천둥 같은 화산이 일어날 것을 알면서/요런 자세로 꽃이 되어야 쓰는가'. 시인 박봉우가 1956년에 노래한 '휴전선'의 한 부분이다. 그 꽃은 꼿꼿하기도 하여 여태 요런 자세를 유지하고 있다. 70년이 지나도록 흐트러짐 없이 단정하다. 요런 자세를 한결같이 유지하는 비결은 대체 뭘까.

연극에서 그 한 장면은 이렇다. "그러니까 30년 전에 납북됐던 이 소녀가 나란 말입니까?" 요원이 '선거 기간 동안 우리나라가 여전히 분단되어 있다는 엄연한 사실을 환기하는 역할'을 브로커에게 제안하는 대목이다. 선거를 위한 공작으로 기자회견에서 브로커는 30년 전 납북된 소녀가 된다. 30년 동안 기다린 아이 엄마에게 거짓말을 해야 한다거나 들통이 나고 말 것이라는 걱정 따위는 쓸데없다. '그건 이미 선거가 끝나고 난 후'의 일일 테니까.

연극의 결말은 국경경비대 출신 리철용의 영국 런던 난민국 심사 장면을 포함하고 있다. "왜 당신은 남한을 떠나려는 거죠?"라는 물음에 "더는 총을 겨누며 살고 싶지 않습니다"라고 답한다. '서로를 겨누지 않고 살 수 있는 자리는 별로 없다'는 사실을 아는 데 그리 긴 시간이 필요한 것은 아니었다. 리철용은 남한도 북한도 아닌 중립국으로 가는 배를 탄 '광장'의 주인공 이명준을 닮았다. 최인훈의 소설 '광장'은 1960년의 작품이다. 무려 60년도 더 지난 2024년의 우리는 그러니까 단 한 걸음도 더 나아가지 못한 것이 아닌가. '요런 자세로 꽃'이 되어버려 그 당연한 바깥을 상상조차 할 수 없게 된 것이 아닌가.

연극 '당연한 바깥'이 들려주는 진실은 무엇일까. 아마도 우리는 모두 피해자이자 패배자일지 모른다. "이젠 어디가 바깥이고, 어디가 안인지도 모르겠어요"라는 말은 얼마나 아픈가. "국경경비대란 건 밖에서 안으로 들어오는 걸 막기 위해 있는 거잖아요. 그런데 저기 경비대는 안에서 밖으로 나오는 걸 막기 위해 있는 거 같아요"라는 말은 또 얼마나 아픈가. 분단 이데올로기로 인해 또 다른 세계를 상상할 수 없도록 강제하는 힘은 그러므로 얼마나 강력한가. 제목 '당연한 바깥'이 단지 시적이기만 하지 않은 이유다. 연극 '당연한 바깥'은 상상력을 빼앗긴 자들의 이야기이다. 바깥 저 너머를 가져 본 적이 없는 궁핍한 영혼에 관한 이야기이다.

/권순대 경희대 후마니타스칼리지 교수