한반도의 모든 ‘눈·비 정보’ 모아 발표

1904년부터 하루 6회 정규 관측

미군정서 ‘인천중앙관측소’ 변경

네덜란드 건축양식 ‘역사관’ 가치

기상대 외 지역 내리면 ‘첫눈’ 아냐

공식적 기록은 유인관측이 우선

주변 장애물 없어 ‘최상위 환경’

흔히 기록적인 기상 관측이 이뤄질 때 언론에서 ‘OOO년 만’이라는 표현을 쓴다. 지난달 27일 수도권에 폭설이 내렸을 때도 지역에 따라 ‘120년 만’(인천) ‘117년 만’(서울) ‘60년 만’(수원) 등 서로 다른 기준으로 연도가 측정됐다.

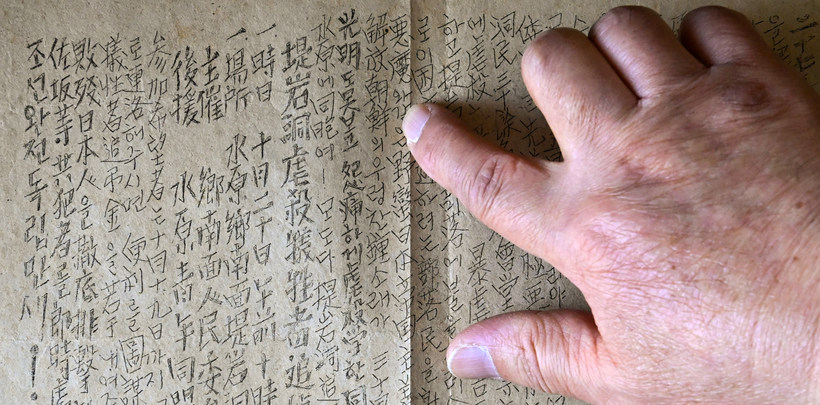

앞선 표현에서 나타나는 것처럼 인천은 우리나라에서 근대적 기상 관측이 가장 먼저 이뤄진 장소다. 과거 러·일 전쟁을 시작한 일제는 군사적 목적으로 인천을 비롯한 부산·목포·용암포·원산 등 5곳에 임시 기상 관측소를 설치했다. 인천에서 현 중구청 인근에 있던 ‘스이쯔(水津淸三)여관’에 일본 중앙기상대 소속 ‘제3임시관측소’가 들어섰고, 1904년 4월10일부터 하루 6회의 정규 기상관측이 시작됐다.

이후 일제는 1905년 1월1일 현재 ‘인천기상대’가 있는 중구 응봉산 정상(전동 25-59)에 청사를 새로 지어 제3임시관측소를 이전했다. 이어 1907년 4월1일 인천의 제3임시관측소가 대한제국 통감부관측소로 개칭돼 한반도 기상 관측 업무의 중앙기관 역할을 맡게 됐다. 한반도의 모든 기상 정보가 인천에 모여 인천에서 발표됐고 이같은 체제가 1945년까지 유지됐다.

광복을 맞으며 인천기상대는 미군정에 의해 인천중앙관측소로 이름이 변경됐다. 이후 1948년 문교부 산하 국립중앙관상대로 발족해 모든 기상업무를 관장했다. 1953년 국립중앙관상대가 서울로 옮기며 인천측후소로 명칭이 변경됐고 1992년 대전지방기상청 인천기상대로 직제 개편됐다. 2015년부터는 수도권지방기상청 신설에 따라 소속이 바뀌며 예보업무와 특보업무는 수도권기상청 예보과로 이관됐다.

■ 인천기상대 남아있는 역사

1905년 만들어진 최초의 인천기상대 본관 건물은 해방 이후에도 신축과 증축을 거쳐 과거의 모습이 사라졌다. 현재 있는 인천기상대 본관 건물은 지난 2013년 10월22일 다시 건축돼 490㎡ 규모의 관측 장소를 갖추고 있다.

다만 인천기상대 부지 내 일제강점기 때 세워진 건물이 일부 남아있다. 1923년 4월 만들어진 ‘인천기상대 역사관’은 원래 창고 등 용도로 쓰였던 것으로 추정된다. 네덜란드의 건축양식 형태가 남아있고 비교적 보존이 잘 돼 역사·문화적 가치를 높게 평가받는다. 지난 2006년 기상 관측소 환경기준에 따라 철거될 위기에 처했지만, 인근에 위치한 관측 지점의 고도를 더 높이는 방식으로 철거를 면했다.

1928년 만들어진 인천기상대 내 콘크리트 계단도 과거의 모습을 지키고 있다. 과거 사진자료 등을 통해 비교할 때 원형이 그대로 유지되고 있으며 콘크리트 구조체에서 콩자갈과 조개조각 모습을 확인할 수 있다. 인천에 하천이 없어 바다에서 모래를 채취해 콘크리트를 타설한 것으로 보인다.

■ 인천기상대의 관측 의미

기온, 풍향, 풍속, 강우 등 대부분 관측이 자동화된 현대 기상 관측 시스템에서도 ‘눈’은 아직 사람에 의존하고 있다. 인천에서 내리는 ‘첫눈’ 역시 인천기상대의 유인 관측을 기준으로 한다. 인천에서 중구에 있는 인천기상대 외 다른 곳에서 눈이 먼저 내려도 인천의 공식적 첫눈으로 기록되지 않는다. 이에 인천기상대의 기상 관측 당직자의 책상은 늘 창밖을 바라보는 위치에 있다. 식사를 할 때도 기상대 안에서 밖이 보이는 자리를 지키며 밥을 먹는다고 한다.

눈이 얼마나 내렸는지도 사람이 직접 측정한다. 눈은 공기 중 수증기가 얼음 결정을 이뤄 지상에 떨어져 내리는 것을 말한다. 날씨에 따라 눈송이를 이루며 쌓이거나, 도중에 녹아 진눈깨비나 비로 내리기도 해 강수량처럼 정확한 양을 측정하기 어렵다. 이에 얼마나 많은 눈이 쌓였는지를 눈의 높이(㎝)인 ‘적설’로 기록한다. 레이저를 쏴 자동으로 적설을 측정하는 장치도 있지만, 바람 등 기상 여건에 따라 측정 지점의 적설이 다를 수 있어 공식적인 기록은 유인 관측을 우선한다.

기상청에서 적설을 발표할 때는 ‘적설’ ‘신적설’ ‘최심적설’로 구분된다. 적설은 눈이 내린 기간에 관계없이 눈을 치우지 않은 상태에서 적설판에 쌓여 있는 눈의 높이다. 신적설은 새로 내린 눈의 높이를 뜻하는데 24시간·3시간마다 측정된다. 눈이 쌓이기 전에 녹거나, 적설 관측 장소의 반 이상이 눈으로 덮이지 않으면 적설은 기록되지 않는다.

가령 지난달 27일 인천에서 0시부터 24시까지 내린 첫눈이 19.4㎝(적설·신적설)이고, 28일 새벽 1시까지 0.2㎝가 더 내렸다면, 28일 새벽 1시 기준 적설은 19.6㎝, 신적설은 0.2㎝가 된다. 최심적설은 0~24시 중 눈이 가장 많이 쌓였을 때의 높이다.

김훈상 인천기상대장은 “인천기상대는 인천 유일 100년 이상 같은 장소에서 기상 관측이 이뤄지며 기상 데이터가 축적된 곳”이라며 “현재도 주변 장애물이 없어 전국적으로 최상위의 기상 관측 환경을 보유하고 있다. 이곳의 기상 관측값이 앞으로도 인천을 대표하게 된다”고 설명했다.

/조경욱기자 imjay@kyeongin.com

![[인터뷰…공감] 김학균 OBS 대표이사](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.227baf0ee822442d892d0aa5be6dca95_R.jpeg)