작지만 아름다운 인천 섬 ‘승봉도’

황해섬넷, 승봉도 A to Z 책 펴내

벗, 이일레 등 아름다운 지명 유산

염전 공동 경영 등 삶 공동체 흔적

인천 옹진군 자월면 승봉리라는 행정 구역 명칭이 부여된 인천 앞바다의 섬 승봉도.

여전히 그 이름조차 생소한 이가 많은, 여의도 면적(2.9㎢)보다 조금 더 작은, ‘서해 다도해’의 여러 섬 중 하나지만, 인근에 오손도손 모인 5개의 개성 강한 무인도를 거느린 듬직한 맏형 같은 아름다운 섬이다.

인천 섬의 가치를 보전하고 지속가능한 발전을 지향하는 활동을 펼치는 사단법인 황해섬네트워크가 황해섬연구총서 5번째로 펴낸 ‘승봉도’(2024)는 이 섬의 인문, 자연 생태와 지리, 환경, 수산, 관광 등을 총망라했다. ‘섬의 가치는 이렇게 기록하는 것’이라는 방법론을 정립하고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 세세하게 ‘승봉도 A to Z’를 써냈다.

앞서 황해섬네트워크는 인천섬연구총서 시리즈 3권(교동도, 덕적도, 장봉도)과 황해섬연구총서 시리즈 4권(대청도, 백령도, 대·소이작도, 연평도와 소연평도)를 펴냈다.

승봉도의 아리따운 지명들

승봉도는 인천에서 남서쪽으로 약 40㎞, 덕적도에서 남동쪽으로 14㎞ 떨어져 있으며 주민 240여 명이 사는 2.22㎢ 면적의 조용한 섬이다. 이 섬에서 가장 먼저 눈에 띄는 건 입에 착착 달라붙는 아리따운 발음의 지명(地名)들이다.

책머리에는 지명이 표기된 승봉도 지도와 함께 본문에 있는 지명 이야기를 미리 소개한다. 승봉도에는 ‘벗’자가 들어간 지명이 유난히 많다. ‘벗터’ ‘벗앞’ ‘벗도래’ ‘벗도래마을’ ‘작은 벗너머’ ‘큰벗너머’ 등이 있다.

‘벗’은 소금을 구웠던 ‘염벗’(염분·塩盆)을 가리킨다. 승봉 초등학교를 중심으로 한 앞뒤의 논들이 과거엔 바닷물이 들어오던 갯벌이었고, 이곳에 염벗이 여러 곳 있었다고 한다. 그래서 벗터라고도 부른다. 벗너머는 벗터 너머에 있는 해변이며, 벗앞은 벗도래는 벗터를 둘러싼 곳 혹은 벗터를 우회해서 갈 수 있는 마을이다.

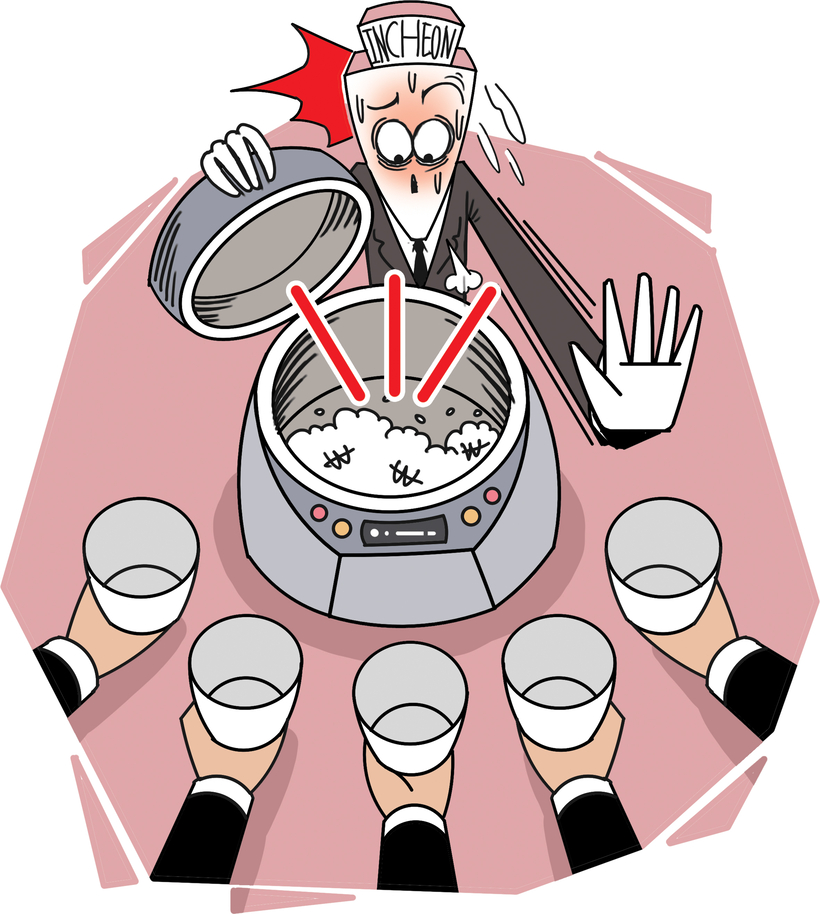

사실 천일염은 근대적 소금 생산 방식이다. 우리나라 최초의 천일염전은 1907년 인천 십정동 일대 조성됐던 주안염전이다. 그 이전 인천 섬 곳곳에서는 바닷물을 솥에 넣고 끓여 소금을 얻는 ‘자염’ 방식이었다. 이를 소금을 굽는다고 표현했다.

승봉도의 여름 피서지인 이일레해변(해수욕장)은 옛 이일레마을 앞 해변으로, 절석골 앞 돌살터로부터 이일레선착장까지 펼쳐져 있다. 옐레란 옐레빗(머리빗) 같은 모습의 지형이라는 뜻이라고 하는데, 해변 서쪽에 큰 돌살이 설치돼 있어 돌살과 관련된 지명일 수도 있다고 한다. 돌살을 ‘돌얼레’ 혹은 ‘얼레’라고 부르는 사례도 있기 때문이다.

자연이 빚은 공동체

벗이란 지명이 많은 걸 보면, 승봉도 주민들은 대대로 고기잡이보다 자염 생산이나 농사를 지으며 삶을 꾸린 것으로 보인다.

그렇다. 예나 지금이나 소금은 개인이 생산하기 어렵다. 승봉도 주민들은 염벗을 공동 경영했다. 18세기 중엽 편찬된 ‘해동지도’의 ‘덕적진도’에는 승봉도에 소금가마 2좌와 소선 4척이 있다고 기록돼 제염업의 유래가 오래됐음을 알 수 있다. 소금가마는 승봉도 서편 넓은 평야지대인 염벗에 있었을 것으로 추측된다.

일제강점기 작성된 승봉도 ‘토지조사부’를 보면, 섬 전체 토지의 10%(1만7천66평)는 잡종지로 표기돼 있다. 염전이 이 지목에 속한다. 승봉도의 잡종지 가운데 2개 필지(1천806평, 559평)는 소유자가 각각 12명씩인 공유필지다. 마을에서 염전을 공동 소유로 운영했다는 사실을 뒷받침하는 자료다.

일제강점기 작성된 승봉도 ‘임야조사부’에서도 다수의 공유필지가 확인된다. 특히 승봉도 인근 선갑도는 ‘주민 황석희 외 35명’의 공동 소유로 돼 있었는데, 자염 방식의 염전은 연료(땔감)가 많이 필요했으며, 주민들은 주변 무인도에서 땔감을 구했을 것이다.

그렇게 승봉도 주민들은 많은 토지와 주변 무인도를 공유했다. 주민들은 딸린 섬 가운데 하공경도는 현재까지 공유 자산으로 관리하고 있다. 경쟁보다 협동의 가치를 더 중요하게 생각한 승봉도의 전통은 자연이 빚어낸 삶의 공동체라 할 수 있다.

소개한 내용은 이 책의 ‘맛보기’다. 책 구매를 원한다면 황해섬네트워크(032-777-2017)에 문의하면 된다.

/박경호기자 pkhh@kyeongin.com