세상에 영향을 주는 세 개의 봉이 있다. 하나는 의결기관에서 사용하는 의사봉이고, 다른 하나는 무명과 번뇌 망상을 잠재우는 불가의 죽비(竹篦)요, 마지막 하나는 언어예술의 망치, 바로 필봉(筆鋒)이다.

죽비(竹篦)는 불교 예식이나 선방에서 사용하는 법구(法具)다. 특히 선방에서 사용하는 죽비는 크고 길어서 장군죽비라고 한다. 장군죽비는 장시간의 참선으로 심신이 흐트러지거나 졸음이 올 때 정신을 다시 일깨워 주는 수행 경책 도구로 죽비자(竹篦子)라고도 한다. 죽비는 대승불교권인 동아시아에서 주로 사용하는데, 여기에 특별한 유래가 있다. 당나라 때 선승인 향엄 지한(香嚴智閑) 스님이 대나무에 돌이 부딪치는 소리를 듣고 크게 깨달아 이것이 계기가 되어 이때부터 죽비를 만들어 사용하기 시작했다.

두 번째는 문인들의 글쓰기를 상징하는 필봉이다. 필봉은 서화가(書畫家)들이 글을 써내려가는 기세를, 또는 세상과 사람의 마음을 움직이는 글과 문장을 가리키기도 한다. 이와 관련하여 카프카는 “한 권의 책은 얼어붙은 내면의 바다를 깨는 도끼여야 한다”고 일갈했다. 그는 문학이 단순한 언어의 유희를 넘어 그릇된 세상과 그릇된 정신을 타파하는 도끼가 돼야 한다고 했다.

세 번째는 의사봉이다. 의사봉은 영어로 ‘gavel’이라 하는데 의사봉의 기원에 대해서는 여러 설만 분분한 채 명확한 정설은 없다. 전해오는 말에 의하면 의사봉은 치안판사(magistrate)에게서 유래했다고 한다. 치안판사는 주로 영미권의 사법부에 있는 제도다. 미국의 어느 법정에서 소란스러운 청중들을 진정시키려 치안판사가 권총 손잡이로 책상을 두드렸는데, 이것이 내처 의사봉으로 발전했다는 것이다.

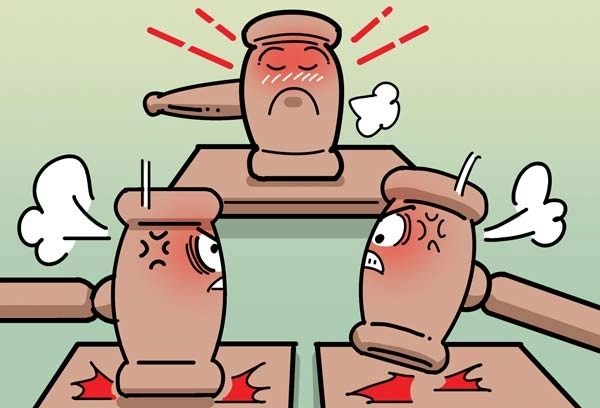

현재 대한민국을 움직이는 세 개의 의사봉이 있다. 하나는 국회의 의사봉, 다른 하나는 국무회의 의사봉, 그리고 헌재의 의사봉이다. 그런데 앞의 두 의사봉이 서로 엇박자를 내면서 한국사회는 지금 큰 혼란과 분열을 겪고 있다. 원칙은 하나다. 무엇이 정의인지, 무엇이 올바른지, 무엇이 법리와 상식에 부합하는지를 기준으로 양심에 따라 결정하면 된다. 의사봉을 쥔 이들의 현명한 선택이 지금 그 어느 때보다 더 중요해졌다. 마지막 하나 남은 헌재의 의사봉만은 대한민국의 밝은 미래를 일깨우는 희망의 도끼가 돼주길 바란다.

/조성면 객원논설위원·문학평론가