‘버드스트라이크’ 예방 연구

최근 5년간 공항서 623건 사고 발생… 매년 증가추세

국내 최초 야간 열화상 카메라·조류탐지레이더 도입

서산공군기지 레이더 운영 후 1년간 ‘무사고’ 기록도

위협 조류 분류·생태 파악 도움될 ‘도감’ 마무리 단계

‘펑 ,펑 ,펑’ 큰 폭발음이 상공에 맴돈다.

수원군공항기지에서 들려온 큰 폭발음은 새들을 쫓기 위해 폭음탄을 발사하는 소리다.

전투기가 새와 충돌하는 사고를 방지하고 안전한 착륙을 위해 군공항기지에서 5~10분 간격으로 폭음탄을 발포했다.

군 공항 옆에 흐르는 가마우지천 일대에는 새오리·민물가마우지·청둥오리·흰뺨검둥오리 등 다양한 종류의 조류가 서식한다. 새들은 큰 폭발음 소리를 비웃듯 놀란 기색 없이 물 위를 헤엄치고 하늘을 날아다녔다.

임무를 마친 전투기 한 기가 고도를 낮추며 착륙을 시도하려 했지만, 검은 연기를 내뿜으며 다시 고도를 높였다.

문제의 원인은 전투기의 고도와 비슷하게 날고 있던 백로와 충돌할 염려가 있어 복행을 한 것으로 보였다.

자칫 잘못하면 아찔한 사고로 이어질 뻔한 순간이다.

국내 공항에서 지난 5년간 623건의 조류충돌(버드스트라이크)이 발생하는 등 매년 증가 추세를 보이고 있다.

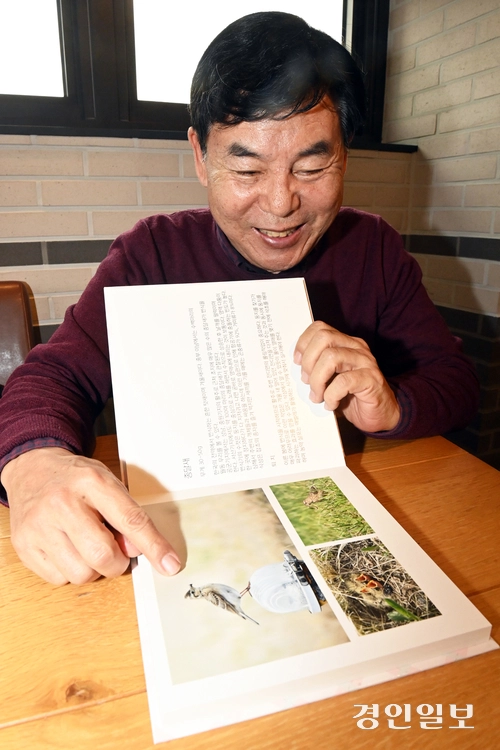

항공기조류충돌방지연구소를 운영하고 있는 현동선 소장은 조류충돌 사고를 예방하기 위해 수년간 연구에 몰두하고 있다. 과거 공군 제20전투비행단 조류감독관으로 재직한 현 소장은 우리나라 최초로 야간에 새들을 감시할 수 있는 열화상카메라와 조류탐지레이더를 도입 운영하였다. 군 전역 후 그는 전국 공항이나 공군기지의 항공기 이착륙 경로 인근에 서식하는 조류의 생태를 파악하여 항공기와 충돌하지 않는 방법과 대책을 연구하고 있다.

그는 공항과 공군에게 조류 식별 방법, 적절한 통제 방법 등을 컨설팅해주며 비행 안전에 만전을 기하고 있다.

그중에서도 현 소장이 가장 강조하는 것은 ‘조류탐지레이더’ 도입이다. 조류탐지레이더는 공항 반경 12㎞ 내의 모든 조류의 속도·거리·크기를 실시간으로 파악하고 데이터가 수집되는 첨단 장비이다.

현 소장은 “서산공군기지는 우리나라 최대 겨울철새도래지와 인접한 곳이지만, 2015년 레이더 도입 후 조류충돌 횟수는 매우 적게 발생했으며 어떤 해에는 단 한건의 조류충돌도 발생하지 않았다”고 전했다.

작년 무안국제공항에서 발생한 제주항공 여객기 참사의 1차 원인이 조류 충돌로 지목되고 있는 만큼 정부는 국내 모든 공항에 조류 탐지용 열화상 카메라와 레이더를 도입하는 방안을 추진하고 있다.

현 소장은 “지금이라도 늦지 않게 마련돼서 다행이지만, 한편으로는 무안공항 사고가 나기 전에 설치됐으면 더 좋았을 것”이라며 아쉬움을 토로했다. 그는 항공기와 충돌할 수 있는 위협 조류를 분류하여 생태를 알리고 안전하게 통제할 수 있도록 관련 내용의 조류 도감을 마무리 중에 있다.

현 소장은 “하루 빨리 책을 마무리해 공항에 배포하여, 대한민국 모든 공항과 군기지에서 안전하게 비행할 수 있게 하는 것이 목표”라며 포부를 밝혔다.

/최은성기자 ces7198@kyeongin.com