공론장의 희망 무너지고, 갈등 최고조

토론으로 더 나은 인식에 이를수 있나

다양한 직업 7인 저자, 논쟁 주제 다뤄

결론 아닌 다른 생각 살펴보는 즐거움

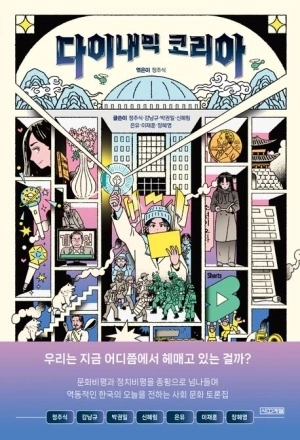

■ 다이내믹 코리아┃정주식, 강남규, 박권일, 신혜림, 은유, 이재훈, 장혜영 지음. 사계절 펴냄. 397쪽. 2만1천원

공론장이 우리를 구원할 것이란 희망이 있던 시절이었다. 세기말 세기초 인터넷 발달은 웹 세계에 아고라를 형성했다. 삼김시대와 지역감정을 극복해야 한다는 주제로 무수한 게시글이 올라왔고 신자유주의 논쟁이 신문지상을 달궜다.

대통령이 일선 검사와 토론에 나서는가 하면 학교에도 토의 바람이 불었다. 책상이 교단을 향하는 게 아니라 서로 마주 보게 놓였고 상대방 얼굴을 보며 주장과 근거를 들어 토론하는 것이 시민의 자질이라고 가르친 시절이었다.

이 모든 말이 과거형인 건 우리가 목도한 현실은 정반대여서다. 더 빠르고 더 쉽게 소통할 수 있게 돕는 줄만 알았던 테크놀로지는 알고리즘이란 속박 안에 생각을 묶었다. 내 손 안 작은 세상은 알고리즘에 기반해 탄핵이 당연하게 가결되거나 당연하게 기각되거나, 하나의 현상을 두고 정반대 결론을 이야기한다. 토론은 사라지고 집회만 남았고 갈등 양상은 지난 세기의 찬·반탁 이후 가장 심각하다.

‘다이내믹코리아’는 토론이 더 나은 세상을 만드는가 혹은 토론으로 더 나은 인식에 도달할 수 있는가에 대한 나름의 답이다. 정주식, 강남규, 박권일, 신혜림, 은유, 이재훈, 장혜영은 뉴스, 미디어, 양당정치, 연예계, 세대론, 티비쇼, 문학 등 다양한 장르를 넘나들며 그들의 공론장을 형성한다. 칼럼니스트, 연구자, PD, 르포작가, 언론인, 정치인 등 다양한 직업의 저자들은 때론 공감하고 때론 반대하며 논쟁에 참여한다. 한 대목을 들춰보면 이렇다.

‘인구 문제를 과장함으로써 은폐되는 것들’을 주제로 토론하며 참석자들은 아이를 낳아야 한다는 관습이 사라지며 인구가 줄어드는 현상을 자연스러운 것이라고 공감한다.

이어 인구가 줄어드는 것을 사회 소멸로 공포를 과장하며 계량적으로 부양에 집착하는 정책이 실패했다고 지적하면서 “지금 존재하고 있는 사람들, 지금 살고 있는 사람들의 고통을 경감하는 방식으로 삶을 계속해서 바꾸어나가면, 다시 말해 불평등을 완화하고 존엄한 삶을 사는 사람이 대다수가 된다면” 문제를 해결할 수 있을 것이라고 말한다. 출생률의 핵심은 미래가 아니라 현재, 지금 태어나 살아가는 사람들에게 있다는 것이다.

이들의 대화에 어떠한 결론이 있는 건 아니다. 가령 프로스포츠와 ‘능력주의’와 연결지어 나온 비판적 발언이나 넷플릭스 인기 프로그램 ‘흑백요리사’에서 여성 참가자를 ‘이모님’, ‘어머님’이라고 부른 점을 차별로 규정하는 대목에선 고개가 갸웃해진다. 다만 독자는 이들 대화에 청자로 참여했을 뿐이어서, “나라면 이 대목에서 어떻게 반론을 폈을까” 고민하는 즐거움을 준다.

토론이란 건 결국 남의 생각을 들여다보는 과정이다. 다른 이의 생각을 살펴보는 일은 곧 나의 생각을 가다듬는 과정이기도 하다. 공론장이 소멸한 시대에 토론의 즐거움을 보여주는 책을 만날 수 있다는 건 행운이다. 독자의 알고리즘에 ‘다이내믹 코리아’가 걸려들길 기원한다.

/신지영기자 sjy@kyeongin.com