‘구직 포기 50만’ 역대 최대… “대기업과 임금격차 줄여야”

1~3월 평균 46만명, 100명중 5~6명

2월만 50만4천명 집계 이래 최대치

“원하는 곳 없어서”·“이직 준비” 순

89% 직장 경험… 양질 일자리 문제

■ 사례1. 대학에서 디자인을 전공한 하모(27)씨는 IT 대기업에 취직하는 게 목표였다. 하씨에게 IT 기업은 효율적이고 생산성 있는 사람들이 모이는 직장이었다. 그래서인지 IT 기업에 들어가기 위해서는 하씨도 모든 일에 능숙한 사람이 돼야 한다고 느꼈다. 현실의 벽은 높았다. 서류 전형부터 떨어지기 일쑤였고 면접을 가도 결과가 좋지 않았다. 그때마다 더 나은 사람이 돼야 한다는 강박이 생겼다. 적극적이던 성격은 점점 소극적으로 변했다. 이러다가는 정말 사회에서 고립될 것 같다는 두려움이 밀려왔다.

■ 사례2. 이서은(33)씨는 해외에서 다니던 회사를 그만둔 후 8년째 직장을 구하지 않고 있다. 첫 직장에서 당한 권고사직은 큰 충격으로 다가왔다. 상사에게는 “너 그렇게 일 못하면 아르바이트하다 인생 끝날 거야”라는 폭언을 듣기도 했다. 직장을 다닐수록 스스로가 회사를 위해서만 사용되고 버려지는 상품 같다고 느껴졌다. 일을 하면 할수록 자존감은 낮아졌다. 그렇게 이씨는 퇴사를 결심했다. 이제는 더 이상 어떤 조직에도 속하고 싶지 않다고 느껴 구직을 포기했다. → 그래픽 참조

■ ‘쉬었음 청년’ 올 2월 역대 최대치 50만4천명

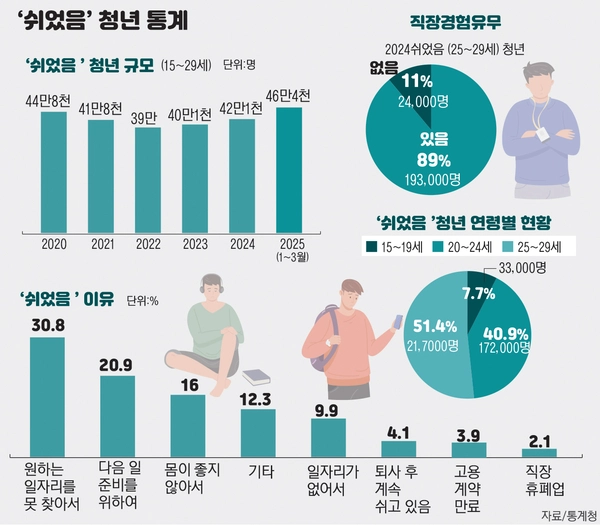

통계청 경제활동인구 조사 결과를 보면 올해 1~3월 ‘쉬었음 청년’(15~29세)은 평균 46만4천명으로 꾸준히 늘고 있다.

쉬었음 청년은 통계청이 매달 진행하는 경제활동인구 조사에서 진학이나 취업 준비 없이 ‘지난주 그냥 쉬었음’에 응답한 15~29세 비경제활동 인구를 뜻한다. 올 3월 기준 대한민국 청년이 817만5천683명인 점을 고려하면, 100명 중 5~6명은 쉬고 있다는 의미다.

2016년 26만9천명이었던 쉬었음 청년은 고용시장이 얼어붙었던 코로나19 팬데믹 초기인 2020년 44만8천명으로 정점을 찍은 이후 소폭 감소하다가 2023년부터 다시 증가세를 보였다.

특히 올해 2월에는 50만4천명으로 2003년부터 시작된 월별 통계 집계 이래 역대 최대치를 기록했다. 쉬었음 청년(15~29세)을 청년기본법의 청년 나이인 19~34세로 적용하면 실질적으로 쉬고 있는 청년의 숫자는 지금보다 약 1.5배 늘어난다.

■ 진로 고민, 임금 격차… 직장 다니다 퇴사

최근 ‘쉬었음 청년’ 증가는 직장에 다녀본 적이 있는 청년들이 주도하고 있다. 이들은 지난해 1분기 29만명에서 올해 1분기 32만8천명으로 늘었다. 또 지난해 쉬었음 청년 중 취업시장 진출 핵심 연령대인 25~29세가 절반을 차지했다. 이 중 89%(19만3천명)가 직장에 다녀본 경험이 있는 것으로 나타났고, 재직 기간 1년 미만은 58.9%였다.

인천시사회서비스원 김지영 정책연구실장은 “대학에 가기 전부터 자신의 진로에 대해 충분히 고민할 수 있는 환경이 만들어져야 하지만 현실은 대학 졸업 때까지 목표를 찾지 못하는 청년이 대다수”라고 했다. 이어 “쉬었음 청년 중 직장 경험 비율이 높은 것도 같은 이유다. 여기에 기업의 채용 감소 등이 맞물리면서 공급(대학 졸업자)을 적정 일자리가 따라가지 못하고 있다”고 했다.

통계청이 지난해 8월 조사한 청년들의 ‘쉬었음 이유’를 살펴보면 ‘원하는 일자리를 찾기 어려워서’라는 응답이 30.8%로 가장 많았고, ‘다음 일 준비를 위해’라는 응답이 20.9%로 뒤를 이었다. 자신이 원하는 양질의 일자리를 찾지 못했을 때 구직 활동을 지속하거나 쉬게 되는 경우가 많다는 의미다.

한국고용정보원이 미취업 기간 ‘1년 이상 3년 미만’ 쉬었음 청년 3천189명을 대상으로 최근 진행한 조사에서는 근로 경험이 있는 청년이 87.7%로 나타났다. 이들의 마지막 일자리는 ‘소기업·소상공인’이 42.2%로 가장 많았고 ‘중기업’ 21.5%, ‘공공기관’ 10.8%, ‘중견기업’ 10.7%, ‘대기업’ 7.9% 순이었다. 통계청이 지난 2월 발표한 ‘2023년 임금근로일자리 소득 결과’를 보면 중소기업 평균 임금은 298만원, 대기업은 593만원으로 약 2배 격차를 보였다.

한국직업능력연구원 고용능력연구본부가 운영하는 청장년직업능력연구센터 안준기 부연구위원은 “대기업이나 공공기관 등 청년들이 가고 싶은 일자리는 점점 제한되고, 중소기업을 경험해 보니 생각했던 것과 괴리가 커 ‘쉬었음’으로 빠지는 경향이 높아지고 있다”며 “부모에게 의존하는 쉬었음 청년이 많아 경제적 어려움이 덜하다는 점도 영향을 미쳤을 것”이라고 했다. 이어 “청년들의 ‘일자리 미스매칭’을 해소하기 위해서는 결국 대기업과 중소기업의 임금 간격이 줄어야 한다”고 했다

/조경욱·송윤지기자 imjay@kyeongin.com

![[경인 WIDE] 쉬는 청년들을 세상 밖으로··· ‘니트컴퍼니’ 강화점 가보니](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/20/news-p.v1.20250420.b519abc2ac73427fa62a3c6b487f7f5c_T1.jpeg)