1930년대 문인·화가 서화 품은 ‘예술서적’

보급판 외 한정판 25부 별도 찍어

번역 한시 166편, 특별 작품 담겨

당대 예술인들 남다른 필력 눈길

시인 김소월(1902~1934)의 스승으로 널리 알려진 안서 김억(1896~?)이 1934년 낸 번역시 선집 ‘망우초’(한성도서주식회사 초판)는 보급판 500부 이외에도 25부만 찍은 호화 한정판이 별도로 존재한다.

‘망우초’ 한정판 25부 가운데 2부가 현재까지 남아 있는 것으로 확인된다. 한 권은 개인이, 나머지 한 권은 한국근대문학관이 소장하고 있다. 한국근대문학관이 소장한 ‘망우초’는 단순히 적은 분량을 출간했다는 희소성만으로 그 가치가 주목받는 건 아니다. 그 시대 흔치 않았던 하드커버로 감싼 가로 12.9㎝, 세로 19.2㎝ 크기의 185쪽짜리 책 속에는 166편의 번역된 한시와 함께 ‘특별한 작품들’이 담겼다.

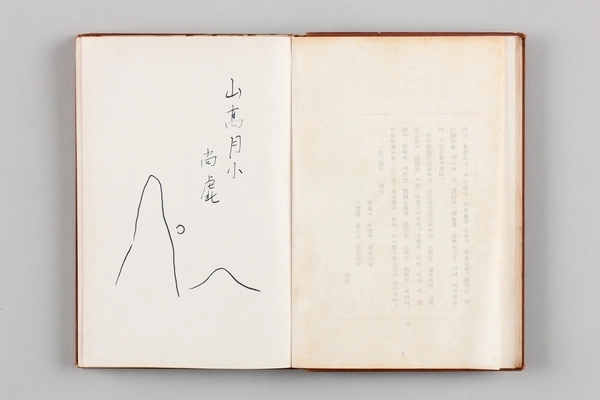

이 책 속 특별한 작품이란 당대 굵직한 문인과 화가 15명이 직접 쓰고 그린 글과 그림 15편이다. 이들의 작품은 비어 있던 책 낱장에 쓰이거나 그려져 책 중간중간에 들어가 있다. 그림이 9점, 글씨가 6점이다.

이 책에서 만날 수 있는 문예가는 ▲춘원 이광수(1892~1950) ▲상허 이태준(1905~?) ▲송아 주요한(1900~1979) ▲연포 이하윤(1906~1974) ▲여수 박팔양(1905~1988) ▲팔봉 김기진(1903~1985) ▲정관 김복진(1901~1940) ▲청전 이상범(1897~1972) ▲석영 안석주(1901~1950) ▲심산 노수현(1899~1978) ▲설초 이종우(1899~1979) ▲청구 이마동(1906~1980) ▲행여 이승만(1903~1975) ▲일송 최영수(1911~?)이다. 김억 자신이 그린 스케치도 수록됐다.

이들의 이름만으로도 1930년대 한국의 문화 지형도를 그릴 수 있을 정도다. 비교적 작은 지면의 크기 탓에 간단한 글씨나 소품들로 채웠으나, 오히려 그 제한적 여건이 당대를 풍미한 문인·화가들의 범상치 않은 필력을 드러낸다. 인천을 배경으로 한 역작 ‘밤길’(1940)을 쓴 이태준이 ‘망우초’ 한정판에 넣은 서화가 눈길을 끈다. 단순한 구도와 필선으로 여운을 남기는 그림과 함께 소동파 ‘후적벽부’(後赤壁賦)의 구절 중 ‘산이 높으면 달이 작고 물이 떨어지면 돌이 드러난다’의 앞부분(山高月小)을 썼다.

한국화가 이상범은 수묵채색 국화 그림을 그렸고, 조각가 김복진은 김억의 독서 모습을 스케치했다. 당시 좌익과 우익 계열에 속했던 서로 다른 문예가들의 작품이 함께 수록됐다는 점도 눈에 띈다. 이들이 이념을 떠나 교유했다는 사실을 엿볼 수 있다.

근대서지학자 엄동섭은 ‘근대서지 2018 제18호’에 게재한 ‘김억의 한시번역시집 망우초 초판본 호화판의 판본 특성’에서 이 책을 구체적으로 연구·분석했다. 엄동섭에 따르면, ‘망우초’는 김억의 시력(詩歷) 20년이 된 해에 나왔다. 김억은 이 책의 호화판을 제작해 자신의 시력을 기념하고자 했던 것으로 보인다.

특히 이 책은 김억의 번역 작업이 서구 근대시와 타고르의 영시에서 한시로 넘어가는 분기점으로 평가된다. 김억은 인쇄된 책을 갖고 여러 문예가들을 찾아다니면서 지면에 하나씩 작품을 받았을 것이다.

이 책의 가격은 ‘5원’으로 표기됐다. 이북명의 단편 ‘민보의 생활표’(1935)를 보면, 1935년 쌀 한 말(8㎏)은 2원 50전이었고, 조용만의 회고록 ‘경성야화’(1992)를 보면 1930년대 초중반 구두 한 켤레 가격이 5원이었다. 당시엔 귀했을 쌀 2말이나 구두 한 켤레 가격의 책이라니, 그때에도 무척 호화로운 책이었던 것은 분명하다. 책 자체를 하나의 예술품이라 부를 만하다.

/박경호기자 pkhh@kyeongin.com

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)