도시주거환경정비사업 대부분은 주민들이 조합을 만들어 추진하는 민간주도사업이다. 공공부문이 개입하거나 간섭하기 어렵다. 하지만 최근 주민들이 받아들일 수 있는 범위에서 공공부문의 역할을 강화해야 한다는 지적이 나오고 있다.┃관련기사 3면

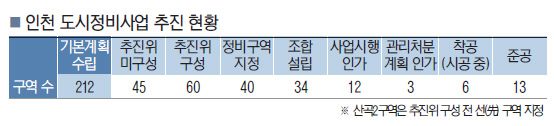

15일 현재 인천에서 도시정비구역과 도시정비예정구역으로 지정된 지역은 모두 212곳. 면적으로 따지면 1천545만㎡가 넘는다. 이는 인천시가 추진하고 있는 8개 도시재생사업의 면적(약 560만㎡)보다 큰 규모다.

212곳 가운데 사업이 완료됐거나 공사가 진행되고 있는 지역은 19곳 뿐이다. 45곳은 추진위원회조차 구성되지 않았다. ┃표 참조

사업이 잘 진척되지 않는 이유는 여러가지다. 추진 여부, 사업 유형, 시공사 선정 등을 놓고 주민들이 찬반으로 갈라지는 경우가 있다. 또 사업성이 낮아 진도가 늦은 사업장이 있다.

도시정비사업은 주민의 재산권 행사를 보장하려는 성격이 짙다. 그러나 도시관리 측면에서 보자면 그냥 내버려 둘 수만은 없는 일이다.

인천시는 지난 6월 '2025 인천시 도시균형발전기본계획'을 수립했다. 이 비법정 계획은 도시재생사업을 통해 도시균형발전을 추진하겠다는 내용이다.

그러나 도시정비사업이 '도시관리'보다는 '민원해결' 측면에서 다뤄지는 듯한 분위기다. 그동안 '빨리빨리'에만 집착했지 '어떻게'에 대한 고민이 적었다.

연세대 이제선(도시공학과) 교수는 "인천은 도시정비사업을 체계적으로 해보겠다는 의지가 미약하다"며 "코디하고 조율할 수 있는 능력이 부족하다"고 지적했다.

신도시와 옛 도심의 개발계획과 주택 공급을 조절해야 한다는 지적도 있다.

인천에서 벌어지고 있는 개발사업은 크게 인천경제자유구역 개발사업, 택지개발사업, 도시재생사업, 도시정비사업으로 구분된다.

인천은 신도시 개발과 옛 도심 재개발이 동시에 진행되고 있는 형태다. 그러다보니 도로와 공원 등 기반시설이 열악한 도시정비사업은 사업성이 낮을 수밖에 없다.

부동산뱅크 장재현 연구원은 "인천에 신규 수요가 있다면 송도와 청라 쪽으로 움직일 것이다"며 "구도심의 사업성을 높이려면 주변 환경을 개선하고 특색을 살릴 필요가 있다"고 했다.

서울시는 도시정비사업 공공관리제도를 시범 시행하고 있다. 국회에는 공공관리제를 법제화하는 내용의 법안(도시 및 주거환경정비법 개정안)이 계류하고 있다.

인천발전연구원 조상운 도시계획연구실장은 "재개발·재건축은 그동안 공공에서 아무 것도 하지 않았다"며 "민간이 사업성 위주로 하다보니 오히려 도시문제를 악화시키는 경우도 있다"고 했다.

![[월요기획]민간영역 큰 침해없는 공공역할 절실](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/200911/487364_119389_1213.jpg)