'동국이상국집' 현존 문학작품중 인천 첫 등장

1219년 계양부사 부임… 60여편 넘는 글 남겨

스스로 '詩魔'라 지칭·강화서 74세때 생 마감

150년전 류씨 집안 땅에서 방치된 묘역 발견

항몽시절 귀족들 무덤터 '우리나라 7대명당'

인천의 지형과 인물, 풍습을 가장 먼저 문학으로 남긴 이는 이규보(1168~1241)라고 할 수 있다. 현존하는 문학 작품 중에서 인천이 맨 처음 등장하는 것은 이규보의 '동국이상국집'이다.

이규보는 1219년 여름부터 1220년 여름까지 1년여를 계양부사로 있었다. 지금으로 치면 인천광역시장 정도 된다고 보면 된다.

그리고 이규보는 여몽항쟁기 고려가 수도를 강화도로 옮긴 1232년 강화에 들어와 거기서 74세를 일기로 세상을 떴다.

이규보는 자신이 평생 지은 시가 8천여 수는 될 것이라고 스스로 밝힐 정도로 다작이었다. 이규보는 말년에 자신을 일컬어 시 쓰는 귀신에 씌었다는 뜻으로 시마(詩魔)라 칭하기도 했다. 다음 글은 그가 얼마나 시 쓰기에 열중했는지, 잘 드러낸다.

'내가 나이 들어 오랫동안 색욕(色慾)은 물리쳤으나 시와 술은 버리지 못했다. 시와 술도 단지 때때로 흥미를 붙여야 할 뿐이지 벽(癖)을 이루면 곧 마(魔)가 되는 것이다'.

벽을 넘어 마가 될 정도로, 눈에 보이고 생각이 미치는 것은 시로 남겨야지 직성이 풀리는 이규보였다. 그 이규보는 인천에서 짧은 관료 생활을 하면서도 60편이 넘는 글을 남겼다.

이규보의 글 속에 투영된 인천은 어떤 모습일까. 그리고 그 모습은 지금 어떻게 변했을까. 그가 근무했던 계양구 일대를 찾아 나섰다. 또한 이규보가 누워 있는 강화 묘역도 둘러보았다. 거기서는 깜짝 놀랄 얘기도 들었다.

올해 들어 가장 추웠다는 지난 13일, 고려의 대표 문인 이규보가 바라본 시선을 따라가기 위해 계양산을 올랐다.

계양의 태수로 있던 이규보는 1220년 여름, 수도인 개경으로 인사발령을 받아 놓고 이곳에 자주 놀러 다니고는 했다.

794년 전 이규보가 들러 술을 마시면서 놀았다는 계양산 정상 부근의 만일사(萬日寺)와 명월사(明月寺)는 흔적을 찾을 길이 없다. 계양구청이나 계양문화원에서도 이 두 절의 터가 어디인지 정확히 알지 못하는 실정이다.

계양산 정상에는 평일의 혹한 속에서도 등산객이 꽤나 됐다. 땀이 쏟아지고, 숨이 헐떡이는 상황에서도 시선은 서해로 먼저 향했다. 이규보가 만일사 누대에 서서 구경했다는 풍광을 찾기 위해서다. 그는 여기서 본 것을 '계양망해지(桂陽望海志)'로 남겼다.

'큰 배가 파도 가운데 떠 있는 것이 마치 오리가 헤엄치는 것과 같고, 작은 배는 사람이 물에 들어가서 머리를 조금 드러낸 것과 같으며, 돛대가 가는 것이 사람이 우뚝 솟은 모자를 쓰고 가는 것과 같고, 뭇 산과 여러 섬은 묘연하게 마주 대하여, 우뚝한 것, 벗어진 것, 추켜든 것, 엎드린 것, 등척이 나온 것, 상투처럼 솟은 것, 구멍처럼 가운데가 뚫린 것, 일산처럼 머리가 둥근 것 등등이 있다'.

작은 배가 떠 있던 곳은 육지가 되어 청라경제자유구역의 고층빌딩 숲으로 변했다. 중국발 공해물질로 인해 저 멀리 여러 섬은 희미했다.

만일사의 스님이 손가락으로 가리켰다는 자연도(紫燕島)는 인천대교로 송도국제도시와 연결되고, 영종대교로 서울과 이어졌다. 자연도는 영종도의 옛말이다.

개경의 곡령은 육안으로는 보이지도 않았다. 통진의 망산인 애기봉만이 흐릿하게 보일 뿐이었다. 인천 도심은 아파트촌과 공장지대가 뒤섞여 차가운 대기에 희뿌연 연기를 여기저기서 내뿜고 있었다.

천년 전에 대한 상상이 너무 깊었던 것일까. 계양산 아래 펼쳐진 풍광을 바라보는 시선은 흔쾌하지 않았다.

계양산에 오르기 전 이규보가 지냈던 관사 자리부터 찾았다. 계양부사로 발령받고 와 처음 본 자신이 묵을 관사는 놀라움 그 자체였다.

그는 그 집의 당호(堂號)를 '자오당(自娛堂)'이라 붙였다. 홀로 즐거워 한다는 의미다. 이규보는 부임 직후인 1219년 음력 6월 24일에 '자오당기(自娛堂記)'를 지었다. 이규보는 이 작품 속에서 계양부사의 관사가 얼마나 궁상맞은지 여실히 보여준다.

'고을 사람들이 산기슭의 갈대 사이에 있는, 마치 달팽이의 깨어진 껍질 같은 다 쓰러진 집을 태수(太守)의 거실이라고 했다. 그 구조를 살펴보니, 휘어진 들보를 마룻대에 걸쳐 놓고 억지로 집이라고 이름 했을 뿐이다'.

식구들은 하루도 묵으려고 하지 않았지만, 이규보는 홀로 이 초라함을 즐긴다는 의미로 '자오당'이라 했다고 밝히고 있다.

이 자오당 터는 지금 계양구청 소속 양궁선수단의 훈련장소로 쓰이고 있다. 양궁장 한가운데 서 있는 표지석이 이곳이 이규보가 묵었던 관사 자리라는 것을 알릴 뿐이다. 기자가 찾은 이날은 강추위가 맹위를 떨쳤는데도 선수들은 과녁을 향해 활시위를 당기고 있었다.

자오당 터에서 내려오면 바로 신도브래뉴아파트 단지 앞에 도로변 공용주차장이 있는데, 여기에 이규보가 중건해 여름철 더위를 피하는 곳으로 이용했던 초정(草亭) 터가 있다. 지금은 빌라가 들어서 있을 뿐 아무런 표식도 없다.

'뒤에 오는 자에게 가볍게 허는 일이 없기를 부탁하고, 또 이 태수(이규보)를 위하여 불후(不朽)의 자취를 보존하게 하려는 것이다'.

이규보가 개경으로 임지를 옮기기 직전인 1220년 음력 7월에 '계양 초정기(草亭記)'를 일부러 남기며 한 간곡한 부탁을 세월은 잊고 말았다.

계양산에서 바라본 김포, 강화, 개성의 잔영이 가시기 전인 지난 14일, 이규보 묘역을 살피기 위해 길을 잡았다. 1시간여를 달려 강화군청에 도착해 이규보 묘의 위치가 그려진 강화군 관광안내도부터 찾았다.

길상면 전등사 가는 길 쪽으로 옥토끼우주센터를 조금 지나치자 '이규보 묘'를 알리는 표지판이 나왔다.

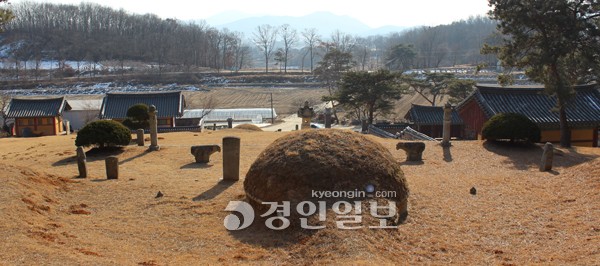

우회전 하자마자 대번에 알 수 있는 너른 묘역이 눈에 들어왔다. 이규보를 기리는 사당과 문학비가 먼저 손님을 맞았다. 주인 모를 묘를 지나 위쪽에 이규보가 잠들어 있다.

지방기념물 제15호로 지정된 이규보 묘역이다. 형태만 겨우 남아 있는 문인석이 좌우에 섰고, 그 앞에는 역시 좌우에 양석(羊石)이 있다.

봉분 바로 앞에는 조선 후기에 세운 것으로 보이는 묘갈이 서 있고, 조금 떨어져서는 오래된 것으로 보이는 묘표가 지난 세월의 풍상을 설명한다.

손이 곱아서 비문의 내용조차 제대로 옮겨 적을 수 없을 지경이었지만, 땅 속 깊은 곳에서 전해 오는 이규보의 문학적 울림은 뚜렷했다.

이규보 묘역 부근에는 민가가 몇 채 있다. 묘역을 둘러보고 나오는 길에 마주친 동네 아주머니로부터 아주 엉뚱한 얘기를 들었다.

이규보 묘가 세상에 드러난 게 그리 오래되지 않았다는 것이었다. 그러면서 그 아주머니는 저기 기와집이 오랫동안 묘역을 관리했던 집이어서 그 내막을 알 것이라고 귀띔해 주었다.

이렇게 만난 류호옥(57)씨는 귀가 솔깃할 얘기를 했다.

"고조할아버지가 어느 날 나무 하러 뒷산에 올라가셨다가 이규보 묘비임을 알리는 비석을 발견하셨대요. 한 150년 전일 겁니다. 그 산은 우리 집안 땅이었는데, 이규보 문중인 여주 이씨 종친회에 내어 주셔서 지금처럼 묘역을 꾸밀 수 있었다고 합니다."

류씨의 얘기를 종합하면, 150여 년 전까지만 해도 동네 사람조차 이곳에 이규보 묘소가 있는 줄도 몰랐다. 봉분조차 뚜렷하지 않을 만큼 방치돼 있었던 것이다.

몽골은 고려로부터 항복을 받으면서 강화에 있는 모든 건축물을 헐어버릴 것을 명령했는데, 묘역이 이때 훼손된 것일 수도 있다. 아니면 돌보는 이 없이 오랜 비바람 속에서 숲에 묻힌 것일 수도 있다.

어찌되었든, 류씨 집안은 비석을 발견하고 이를 여주 이씨 문중에 알렸고, 비석이 있던 자리를 중심으로 유물을 수습하고 해서 지금의 묘소 자리를 새로 잡았다고 한다.

이 때문에 봉분 위치가 원래부터 이 자리였는지는 확실하지 않다. 류씨 집안은 이때부터 최근 30여 년 전까지 줄곧 이규보 묘역 관리를 맡아 왔다고 한다.

지금처럼 묘역이 크게 갖춰진 것은 1980년대 초반, 여주 이씨인 이규호 문교부 장관 시절이었다고 류씨는 설명했다.

이규보 묘역은 우리나라 7대 명당에 속한다는 얘기도 들었다고 했다. 이 일대에는 고려가 수도를 강화로 삼았을 때인 40여 년간 귀족들의 무덤이 몰려 있었을 것으로 류씨는 추정했다. 그 근거로 류씨는 고려자기류 무더기 출토를 들었다.

"50년 전만 해도 이규보 묘가 있는 산을 포함해 이 일대에 도굴꾼들이 살다시피 했습니다. 그때는 무슨 규제가 있는 것도 아니고 해서 그 도굴꾼들이 참 많이도 파갔습니다. 귀족들의 무덤이 많았다는 얘기이지요."

이규보 묘역에 얽힌 뒷얘기는 문학도들에게 또 다른 문학적 상상력을 발휘하게 할 것만 같다.

글 = 정진오기자

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·1]프롤로그](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/799427_377461_5320.jpg)