18세기 '인주요' '속인주요' 깊은 애민의식

자취 감춘 송도 갯벌이 '빌딩 숲 상전벽해'

250년 전 '인천 노래'를 읽었다. 선비 이규상(李奎象·1727~1799)이 18세기 중반에 인천을 읊은 '인주요(仁州謠)', '속인주요(續仁州謠)'다.

많이 알려진 인천 노래와 달랐다. 민요, 가요 할 때 '요(謠)'는 노래를 말한다. '이별의 인천항'(박경원)은 한국전쟁으로 떠나온 고향을 그리워하는 망향의 한을, '남자는 배 여자는 항구'(심수봉)는 인천항에서 남자를 떠나보내는 여인의 마음을 담았다.

이규상이 쓴 인천 노래는 외딴 시골에서 조개를 줍는 어민들의 얘기다. 마치 갯가에서 일하던 여인들이 노래한 갯가노래와 흡사하다고 할 수 있다.

지체 높은 양반이 일반 백성들의 고달픈 삶에 시선을 고정했다는 점이 생경할 따름이다. 연안부두, 월미도, 산업단지, 국제도시 등으로 상징되는 지금 인천에서는 상상할 수조차 없는 옛 모습이 이규상의 노래에 오롯이 담겼다.

지난 달 26일 이규상이 올랐을 문학산에 갔다. 이규상은 문학산성이 있는 주봉에서 남쪽을 바라보며 갯마을과 바다를 조망했을 것이다.

현재는 아파트, 빌라로 빽빽하다. 말 그대로 상전벽해다. 인주요·속인주요를 따라 발걸음을 옮기니 옛 갯벌이 자연스레 눈앞에 펼쳐진다. 이 노래를 처음 접했다는 민속학자의 이야기도 귀를 기울일 만하다.

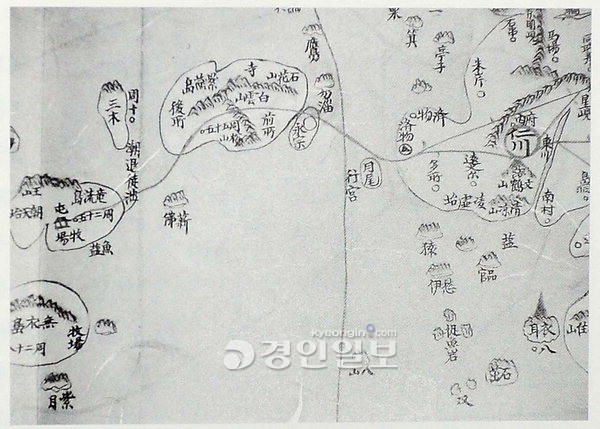

이규상은 제263대 인천부사였던 부친 이사질(李思質)과 인천도호부 안채(內衙)에 기거하면서 인천을 기록한 것으로 전해진다.

1899년 편찬된 인천부읍지를 보면 인천도호부에서 먼우금(지금의 옥련·동춘·청학·연수동)까지 거리는 10리길(약 4㎞)이었다.

247가구에 조세와 부역의 대상이 되는 남성 796명과 여성 727명이 살았다. 대부분 조개와 고기잡이로 생계를 이었다.

동막부락에서 태어난 정태칠(65) 남인천농협 이사는 "하늘만 보고 산 동네였다"고 말했다. 그는 "천수답이었는데 날이 가물고 땅에 짠기가 많아 쩍쩍 갈라졌다. 반농반어로 어머니는 주로 바다에 나갔고 농사는 함께 지었다"고 전했다. 이규상은 이렇게 기록했다.

'발 엮어 말장에 늘어놓아 횡행의 바다 끊으니 / 겹겹이 어살 안에는 내중성이 되었네 / 바닷물 오고 간 잠깐 사이에 / 소라, 게, 물고기, 새우가 모두 가득하네'

밀물과 썰물이 오가는 갯벌에는 물이 흐르는 길이 있다. 옛 어민들은 이곳에 나무 울타리(어살)를 설치해 물고기를 잡았다.

정태칠 이사는 "숭어는 봄철 조금 전후에 많이 올라왔다. 안개 낀 날에는 엄청 잡혔다"고 했다. 조금은 조수가 가장 낮을 때로 갯벌이 넓게 드러나지 않는다. 갯벌에 직접 발을 담그고 어살에 가득찬 물고기를 물끄러미 바라보는 이규상의 모습을 떠올릴 수 있는 구절이다.

이규상의 노래에는 백합, 준치, 소라, 숭어, 게, 새우가 등장한다. 대부분 갯벌에서 난 것들이다. 송도 갯벌은 한때 우리나라 최대 조개 생산지였지만, 신도시 매립사업으로 지금은 자취를 감췄다.

인천시청 손시형 수산자원팀장은 "세월이 흐르면서 인천 최대 어획량 어종은 갯벌에서 나온 패류에서 어류, 꽃게 순으로 변했다"며 "현재 숭어는 강화·무의도에서, 백합은 장봉도에서, 소라는 덕적·영흥도에서, 새우는 영흥도에서 조금씩 잡히고 있다"고 설명했다.

지난 달 22일 오후. 남인천농협 창고에서 만난 옛 동막부락 출신들에게 이규상의 노래를 들려줬다. 환갑을 넘기고 칠순을 앞둔 이들은 어린 시절의 기억을 하나씩 떠올렸다.

이들은 '어린 대합 얕게 묻혀 있고 큰 대합은 깊게 있되'란 구절을 듣고는 "백합은 겨울잠을 잘 때 한 자(약 30㎝) 이상 들어가고, 4~5월에 아지랑이 필 때 숨구멍을 뚫고 솟구쳐 올라온다"고 했다.

'능허대 아래 백사장 길게 뻗어 있고 / 점점 나타난 붉은 꽃은 모두 해당화' 구절에선 "능허대 백사장이 돌산 앞에서 빙 돌아 타원형으로 300m 정도 이어졌고 아름드리 소나무가 쭉 서 있었다"는 기억을 떠올렸다.

바닷물을 졸여 소금을 만드는 자염(煮鹽) 생산 풍경도 이규상의 관심거리였다. '벌집과 제비집인양 소금솥 늘어있고 / 소금솥의 소금은 흰 눈처럼 퍼져있네'란 구절을 본 부산박물관 류승훈 학예사는 "(지금 방식의) 천일염은 1907년 이후에 생겼다. 그 이전 해안가에는 뻘막, 즉 소금굽는 집이 옹기종기 모여 있었다"고 했다.

'어부들 염부들 귀신을 좋아하여 / 돼지를 찌고 쌀밥을 해서 새봄에 제사 지내네'란 구절에 대해 류승훈 학예사는 "첫 소금을 낼 때가 보통 3월인데, 염전에 돼지 뼈다귀를 걸어 놓고 고사를 지냈다"고 말했다.

조선은 고려와 달리 개인이 세금만 내면 소금을 자유롭게 만들도록 했다. 염부들의 신분은 양인이었지만, '염부가 눈 똥은 개도 안 먹는다'는 말이 있을 정도로 천시받았고, 마을에서는 염염이·염한이로 불렸다.

이처럼 천한 일에 선비 이규상은 왜 관심을 보였을까. 그의 노래에 답이 있다. 그는 '물에 기댄 인생 그대는 비웃지 마소 / 모든 백성들이 일반 구해 먹는 것이라네'라고 적어, 깊은 애민 의식을 '인천 노래'에서 드러내고 있다.

일제가 1907년 주안염전을 만들면서 우리나라에서 천일염이 처음 시작됐다. 해방 후 전매청이 운영하던 주안·남동·소래염전은 1963년 설립된 대한염업주식회사로 넘어갔다.

소래염전은 1996년 대한염업이 폐업하면서 사라졌다. 1970년 무렵 4~5년간 남동염전에서 일했다는 임춘식(61) 씨는 "동춘동, 선학동, 문학동에서 온 사람들이 염전에 많았고, 월급은 3천원 정도로 당시 쌀 한 가마 가격이었다"고 말했다.

이규상은 덕적도와 용유도의 풍경도 노래에 담았다. 덕적도에서는 당나라 소정방이 군대를 이끌고 온 역사를 떠올렸다. 중국에 진상품으로 보내는 진헌마 정책이 사라진 뒤 쇠락한 용유도의 쓸쓸한 정취도 느낄 수 있다.

또 임진왜란 때 주민들과 함께 문학산성에 들어가 왜적과 싸우던 중 병사한 인천부사 김민선을 주민들이 모신 사당(안관당), 고려 때 왕에게 뱃길을 안내하다가 억울하게 죽었다는 설화의 주인공 손돌 무덤도 이규상이 현장 답사를 통해 기록했다.

글 = 김명래기자

사진 = 임순석기자

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·2]고려문인 이규보의 詩에 투영된 인천](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/801417_379453_1355.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·3]숨은 문인 이규상의 '김부자전'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/803455_381534_336.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·4]정연학 국립민속박물관 학예연구관 인터뷰](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201402/806947_385258_4421.jpg)