강제노역 축항 공사현장은 인천여상앞 제1부두로 추정

구명도운 지인 찾아 강화 온 김구 '홍익인간' 휘호 남겨

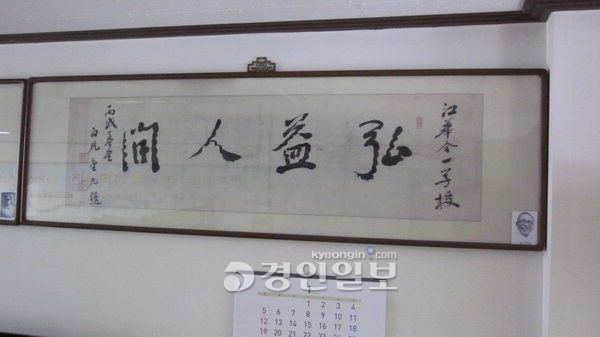

인천시 강화군 강화읍 합일초등학교 교장실에는 백범 김구 선생이 쓴 '弘益人間(홍익인간)'이란 휘호가 걸려 있다.

1946년 11월, 김구는 과거 자신을 위해 구명 운동을 벌인 강화사람 김주경의 흔적을 찾고자 강화도를 방문했다.

당시 김주경의 집 인근 합일학교에서 '김구 선생 환영대회'가 열렸고, 그는 이 휘호를 합일학교에 남겼다. 합일초교에 김구의 휘호가 있다는 사실은 잘 알려져 있지 않다.

김구가 1947년 발표한 '나의 소원'에 홍익인간이라는 글귀가 나온다. 그는 문화의 힘을 강조하고 평화 실현을 희망하면서 '홍익인간이라는 우리 국조(國祖) 단군의 이상이 이것이라고 믿는다'고 했다.

김구는 '치하포 사건'으로 1896년 8월 인천감리서 감옥에 수감되면서 인천과 달갑잖은 인연을 맺었다. 1896년 3월 김구는 황해도 안악군 치하포에서 일제의 국모 시해에 대한 보복으로 일본인 쓰치다를 때려죽였다.

두 달 뒤 황해도 해주부에서 체포된 김구는 해주옥에 갇혔다가 외국인 사건을 다루는 인천감리서로 이송됐다. 김구는 세 차례의 심문 후 사형 선고를 받았다.

그 당시 김구 구명 운동에 나선 사람이 바로 김주경이었다. 인천의 물상객주 박영문, 안호연 등도 옥살이 중인 김구와 그를 뒷바라지하던 부모에게 도움을 줬다.

김주경은 재산을 다 팔아 구명 운동을 벌였으나 실패했다. 김주경은 김구에게 탈옥을 권유하는 한 편의 시를 남겼고, 이는 김구가 탈옥을 결심하는 결정적인 계기가 됐다.

해방 후, 김구가 처음 조국의 땅을 밟았을 때 독립운동가 이봉창 등 3명의 가족을 찾고자 했는데, 이 중 한 명이 김주경이었다.

하지만 김주경, 박영문, 안호연이 인천 어디에 살면서 무슨 일을 했고 그 후손들은 그들을 어떻게 기억하고 있는지 알 길이 없다. 김구의 '인천 탈출 경로'를 알 수 있는 자료도 없다.

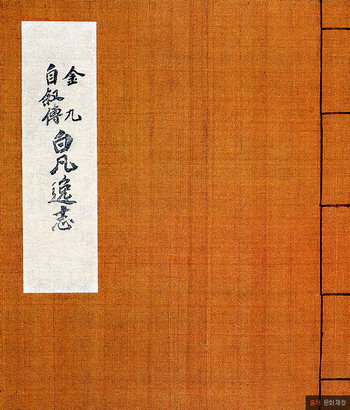

기자는 양윤모 인하역사문화연구소 연구위원, 장회숙 도시자원디자인연구소 대표 도움을 받아 '백범일지'를 토대로 김구의 인천감리서 탈출 경로를 추정해 봤다. 또 강화에서의 발자취도 더듬어 봤다.

김구는 1898년 3월 인천감리서 감옥을 탈옥한다. '백범일지'를 보면 '용동 마루터기' '천주교당의 뾰죽집' '화개동 마루터기' '인천과 부평 등을 지나갔다' 등의 탈출 경로를 추정할 수 있는 지명이 나온다.

인천감리서가 있던 중구 내동 83에는 현재 아파트와 단독주택들이 있다. 스카이타워 아파트 앞에 '감리서 터 안내판'이 있는데, 감리서 터는 이곳부터 언덕 위에 있는 성신아파트 자리까지로 매우 넓었다.

김구가 탈옥 후 감리서 뒤쪽인 성신아파트와 내동교회 샛길을 이용해 도주했을 것으로 보인다. 당시 그 길 주변에는 중국인 묘지가 있어 사람들 눈에 띌 가능성이 적었다고 한다.

김구는 '백범일지'에 '용동 마루터기에 당도해 있었다. (중략) 하늘이 밝아오고 천주교당의 뾰죽집이 보였다'고 기록했다. 용동 마루터기는 우리은행 인천지점 인근으로 추정된다.

여기서 능인사와 동인천효인요양병원이 있는 언덕으로 이동하면, 실제로 답동성당(천주교의 뾰죽집)이 보인다.

김구가 화개동 마루터기에서 문학동, 만수동, 부평 등을 거쳐 양화진 나루에 도착했을 것으로 장회숙 대표는 추정하고 있다.

장 대표는 옛 지도와 현 지도를 비교해 가면서 김구 탈출 경로를 그려낸 이 분야의 전문가라고 할 수 있는데, 그 기간만 4년이 걸렸다고 했다.

김구는 1911년 '안악 사건'(1910년 11월 안명근이 서간도에 무관학교를 설립하려고 자금을 모집하다 관련 인사 160명과 함께 검거된 일)으로 서울에서 옥살이를 또 한다. 1914년 39세 때 인천 감옥으로 이감돼 축항 공사 현장에서 강제 노역을 했다.

김구는 '백범일지'에 '아침저녁 쇠사슬로 허리를 매고 축항 공사장으로 출역을 간다. 흙지게를 등에 지고 10여 장의 높은 사다리를 밟고 오르내린다'고 적었다. 얼마나 힘들었던지, 뛰어내려 죽고 싶을 정도였다는 심정까지 토로했다.

'인천항사'를 보면, 조선총독부는 1911년 4월 축항 공사를 시작, 390여 만엔을 투자해 1918년 준공했다. 갑문(閘門) 선거(船渠)에 속하는 모든 설비는 1918년 10월에 이르러 대부분 완성됐다.

당시 김구가 강제 노역을 하던 축항 공사 현장은 인천여자상업고등학교 앞 지금의 '인천항 제1부두'로 추정된다. 당시 인천여상 자리에 일본인 지휘부가 설치됐다고 한다.

1900년, 김구는 수감 중이던 자신을 위해 구명 운동을 벌인 김주경을 만나러 강화도를 간다. 그러나 김주경을 만나지 못하고 동생 진경 집에서 3개월간 아이들을 가르쳤다.

'백범일지'에는 '강화에 도착해 김경득(김주경)의 집을 찾아 강화성의 남문 안으로 들어갔다'고 나와 있다. 김주경 집은 강화읍 남문안길 7 '황씨주택'(1928년 건립된 고택) 인근에 있었던 것으로 추정된다.

지난 8일 백범과 강화의 인연을 찾아 나섰다. 자신의 할아버지(한효석)가 강화도에서 3개월간 김구에게 글을 배웠다는 한상운(71)씨를 만났다.

그는 "김구 선생이 가르친 30여 명의 아이들 가운데 1명이 우리 할아버지"라며 "황씨주택에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 김주경의 초가집이 있었다"고 했다.

또 "김구 선생이 해방 후 강화도를 방문한 적이 있다"며 "당시 김구 선생이 황씨주택에서 하룻밤을 묵은 것으로 알고 있다"고 했다.

김구는 1946년 11월 강화도에 와 김주경 집, 합일학교, 전등사 등을 방문했다. 김주경 집과 합일학교 운동장에서 찍은 사진, 황씨주택에서 촬영한 것으로 보이는 사진이 지금도 남아 있다.

김구는 1900년 강화에서 아이들을 가르치다 김주경의 친구이자 유명한 독립운동가인 유완무를 만난다. 김구는 유완무 권유로 이름을 '김창수'에서 '김구'로 고친다. 또 유완무 제자인 강화도 장곶 주윤호 진사를 만나 도움을 받았다고 '백범일지'에 썼다.

강화 장곶은 주씨 집성촌으로, 지금은 '낙조마을'이라고 부른다. 이곳에서 만난 주윤호 진사 증손인 주영목(74)씨는 주진사가 아닌 그의 형(주윤창)이 김구에게 도움을 줬다고 '백범일지'와는 사뭇 다른 얘기를 했다. 백범이든, 주영목씨든, 둘 중의 한 명은 주씨 형제를 착각하는 셈이다.

주씨는 "증조할아버지(윤호)는 29살 때 돌아가셨다. 김구가 장곶에 오기 전에 이미 돌아가셨다"며 "증조할아버지 형(윤창)이 벼 2천석을 팔아 돈을 마련해 김구에게 줬다는 얘기를 들었다"고 했다.

당시의 백동전 4천냥을 현재의 화폐 가치로 환산하기는 어렵다. 1910년에 쌀 2천석이 현재 6억2천662만원의 가치가 있다고 한국은행은 분석한다. 4천냥은 당시 매우 큰돈으로 추산된다.

기자는 또 김구가 인천감리서 감옥에서 옥살이할 때 도움을 준 물상객주 안호연의 후손도 찾아 나섰다. 안호연의 증손으로 추정되는 안창원(1948년생)씨를 찾던 중 그의 친척으로부터 몇 년 전 병으로 숨졌다는 얘기를 들었다. 그(안창원)의 아내와 아들을 만나려 했으나, 이들은 "아는 것이 없다"며 백범 얘기를 꺼려했다.

'백범'과 '인천'의 깊은 연관성이 더 이상 닳아 없어지기 전에 모두가 나서서 그 인연을 복원해야 할 시점이다.

글 = 목동훈기자

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·2]고려문인 이규보의 詩에 투영된 인천](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/801417_379453_1355.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·3]숨은 문인 이규상의 '김부자전'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/803455_381534_336.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·4]정연학 국립민속박물관 학예연구관 인터뷰](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201402/806947_385258_4421.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·4]문인 이규상의 '인천 노래'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201402/806965_385268_4423.jpg)