하지만, 주한미군 재배치계획 발표에 따라 주한미군공여구역주변지역 등 지원 특별법이 제정되고, 동두천 개발 계획을 담고 있는 종합발전계획을 확정해 한 번도 비상해 보지 못했던 도시가 희망을 이야기하게 되었다. 지자체에서는 반환될 공여지에 종합발전계획을 수립하고 대학과 민자 유치를 위해 총력을 기울였지만, 미군기지 반환을 위한 정부의 추진 의지와 실적은 지지부진하다. 공여지 반환 시기를 예측할 수조차 없는 상황에서 지자체의 민자유치를 통한 지역살리기 노력은 무의미해진다.

반환이 늦어지는 주요 원인은 SOFA 환경협상 타결이 지연되고 있기 때문이다. 반환 공여지의 오염치유에 대한 한·미간의 시각차가 너무 크다. 환경부는 오염원인 제공자인 주한미군이 일정부분 환경정화를 해야 한다고 주장한다. 반면, 주한미군 측은 자국의 환경정화 기준인 KISE에 해당하지 않아, 인간 건강의 급박한 위험이 없으므로 환경치유가 불필요하다는 입장이다. 공여지 반환구역 오염치유에 대한 환경부의 주장은 일면 타당하다. 대한민국은 주권국가로서 환경주권을 지켜야 한다.

그렇지만 신속한 공여지 반환을 통한 국토의 오염 확산 방지와 공여지 개발을 통한 지역경제 활성화, 반환 지연에 따른 국가 예산낭비 방지 등 거시적인 국익 증진에 대해선 아무런 관심이 없는 듯 보인다. 동두천시 캠프 캐슬 미군기지는 이미 2008년 이전에 전 병력이 철수한 상태다. 2009년부터 기지 반환협상이 시작되었지만, 4년이 지난 지난해 11월에야 SOFA 환경분과위원회에 협의 안건이 상정되었다. 그나마 한·미간 합의는 요원하기만 하다. 양측이 서로의 입장만 주장하며 기약도 없이 시간만 보낼 것으로 예상된다. 동두천시는 캠프 캐슬에 동양대학교 캠퍼스 유치를 확정하고 2016년 3월 개교를 목표로 하고 있다. 그러나 정부의 반환 노력이 없다면 시의 모든 계획은 공염불이 되고 만다. 지난 63년 국가안보를 위해 희생한 동두천시민들의 자생적 도약의 노력이 정부의 타 부처 책임 넘기기로 인해 물거품이 될 위기다.

박근혜 정부는 공유와 소통, 협업을 이루는 정부 3.0을 추진하고 있다. 주한미군기지의 신속한 반환이야말로 부처 칸막이를 제거하고, 정부와 지역주민들이 소통하는 것임을 인식했으면 한다.

/정우상 동두천시 특별대책지역과장

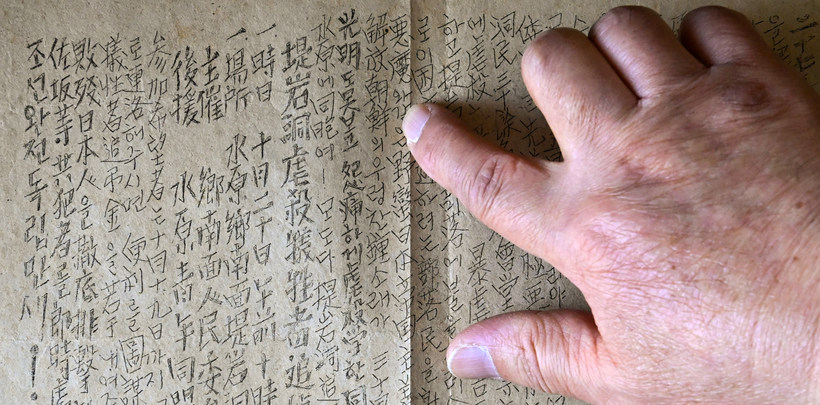

![[인터뷰…공감] 김학균 OBS 대표이사](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.227baf0ee822442d892d0aa5be6dca95_R.jpeg)