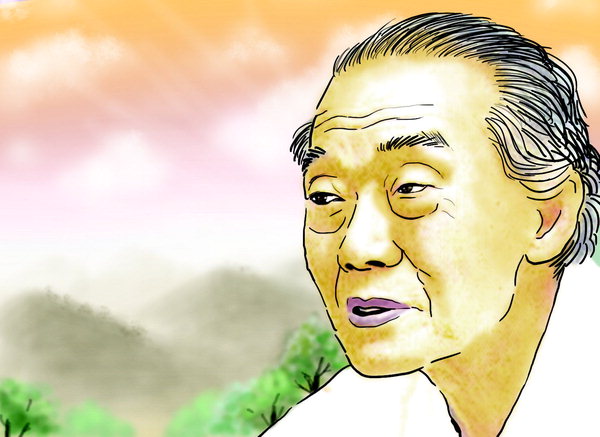

여기 한편의 시가 있다. ‘동천(冬天)’이다. ‘내 마음 속 우리 임의 고운 눈썹을/즈믄 밤의 꿈으로 맑게 씻어서/하늘에다 옮기어 심어 놨더니/동지 섣달 날으는 매서운 새가/그걸 알고 시늉하며 비끼어 가네’. 한국 시사에서 가장 빼어난 현대 시 중 하나다. 칼날 같은 바람이 부는 매우 추운 겨울. 들판엔 눈이 쌓여 있고, 겨울 하늘에 걸려 있는 초승달. 딱 한편의 동양화다. 어느 것 한자도 넣을 수도 없고 뺄 수도 없을 정도로 군더더기 없는 완벽한 시어(詩語). 그래서 서늘하다. 가슴이 미어진다. 참고서에 실려있는 이 시의 해석은 대충 이렇다. ‘일체의 설명적 요소를 배제하고 고도의 압축과 상징으로 이루어진 난해한 상징시다. 짧은 시 형식과 상징이라는 표현 기법을 통해 강렬한 언어 긴장을 이루며 인간 본질의 탐구라는 무거운 주제의식을 효과적으로 드러내고 있다는 점에서 정제된 미의식을 드러낸다’. 미당은 이런 시인이었다.

미당은 첫 시집(1941년) ‘화사집’에서 관능이 꿈틀대는 탐미주의적 세계를 보여주었고, ‘귀촉도’(48년), ‘동천’(68년)에서는 ‘신라정신’으로 대표되는 영원성의 형이상학적 미학을 파고들었다. 75년 ‘질마재 신화’에서 그의 시는 절정을 이룬다. 질펀한 해학이 돋보이는 산문체 시편들로 고향 마을 곳곳에 서린 옛이야기들을 걸죽하게 풀어냈다. 오는 18일은 미당 탄생 100주년이 되는 날이다. 그러나 전력(前歷)에 발목이 잡혀 한국 최고의 시인을 기리는 움직임은 여전히 조심스럽다. 100년이 지났어도 ‘을마나 커다란 슬픔으로 태어났기에’ 그 봉인(封印)이 열리지 않는지 답답할 뿐이다.

/이영재 논설위원