요즘이야 100세 시대다. ‘구구팔팔이삼사’라는 건배사도 ‘구구팔팔이삼일’로 바뀐 지 오래라고 했다. 구구팔팔 2~3일 앓다가 죽는 게 아니라 99세(白壽) ‘白’자에 선 하나 그어 백수(百壽)를 채우기 위해 다시 일어난다는 거다. 그래서 환갑잔치는커녕 고희연도 생략, 팔순 또는 88세 미수연(米壽宴)으로 미룬 채 여행 등을 즐기는 노인들도 많다. 그러니까 요즘의 하로(下老) 중로(中老) 원로(元老)는 각각 70대 80대 90대인 셈이다. 그런데 노년 생활여유와 건강도 그렇지만 매사 긍정적인 사고도 필수다. 조선시대 대학자 성호(星湖) 이익의 ‘성호사설’엔 ‘노인 육쾌(六快)’라는 게 있다. ①머리가 빠져 감고 빗질하기 좋고 ②이가 없어 치통 없이 푹 잘 수 있어 좋고 ③귀가 먹어 세상 잡사 안 들려 시빗거리 없어 좋고…등.

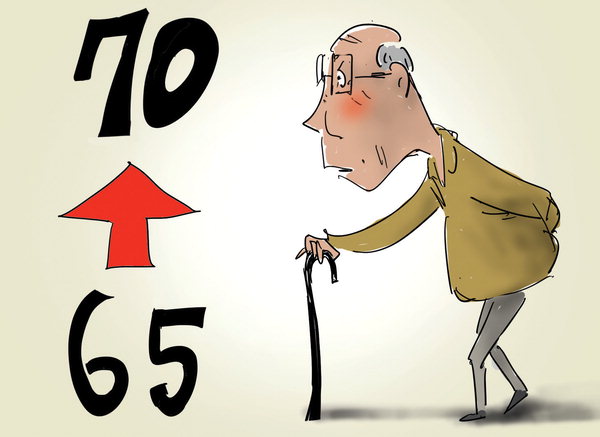

노인 기준 나이를 높여야 한다는 여론에 반대해온 대한노인회가 65→70세로 올리는 문제를 공론화하기로 결정한 건 당연하고도 어쩔 수 없는 시대적 추세다. 직장 정년도 연장되고 연금 수령연령 등도 늦춰야 하는 판에…. 65세가 코앞인 노인들이야 당장 좀 아쉽겠지만, ‘65세 노인’이라는 말 자체가 이제는 어울리지 않는 정도를 넘어 어불성설(語不成說) 아닌가.

/오동환 객원논설위원