세균보다도 작고 현미경 속에서만 존재가 나타나는 게 바이러스지만 그 미물(美物)도 아니고 ‘미물(微物) 중의 미물’인 메르스 바이러스에 대한민국 동네방네가 마구 휘둘리다니 어이가 없고 난리도 이런 난리가 없다. “뭐, 만물의 영장? 좋아하시네! 우리네 명성(名聲)이 코로나라는 걸 알고들은 있나?”→메르스 바이러스의 묵언(默言)도 아닌 ‘묵성(默聲)’이 귀에 쟁쟁하지 않나? 코로나(corona)라면 지구의 약 130만배 크기인 어마어마한 태양 급 존재다. 태양 대기의 희박한 가스체인 코로나가 그렇고 빛 또한 보름달 광도(光度)에 가깝다. 무엇보다 온도가 약 100만도인 코로나의 백광, 광관(光冠)을 인간의 시력으로는 감히 쳐다볼 수조차 없다. 그런데도 감히 ‘코로나 바이러스’라니!

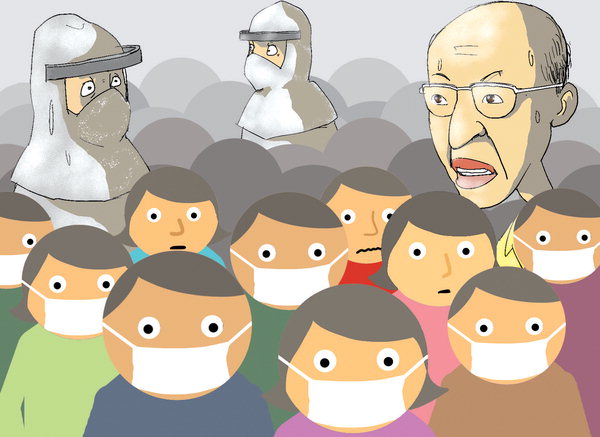

가엾은 사람들이다. 세월호 사고 때는 팽목항에 죽치고 산 이주영 해양수산부 장관의 수염이 몹시 불쌍하더니 이번 메르스 난리엔 문형표 보건복지부 장관의 대머리가 무척 애석하다. 이 더위에 우주인 방호복 속의 의료진은 또 얼마나 봐주기에 민망한가. 메르스 백신 개발에 5년은 걸릴 거라고 했다. 너무 굼뜨고 못한다고만 당국을 나무랄 일만도 아니다. 세상사 늘 그랬고 그런 거 아닌가.

/오동환 객원논설위원