명의상 집주인·차상위계층 등 제외

전기장판·한파쉼터서 추위 버텨

"약값에 전기료, 난방비까지 내면 남는 게 아예 없습니다."

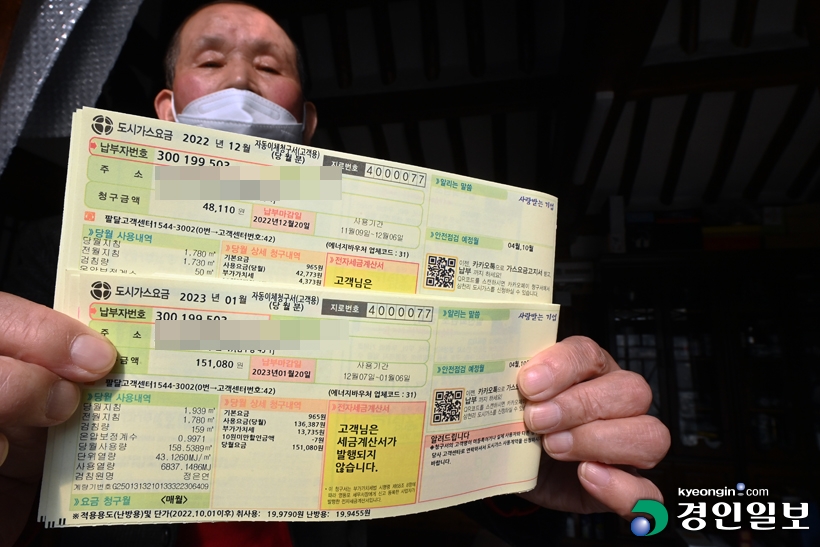

29일 오후 1시께 수원시 남수동의 한 다세대주택에서 만난 지모(88)씨는 '20만원'이란 금액이 찍힌 이번 달 난방비 고지서를 보고선 막막함에 깊은 한숨을 내쉬었다.

그의 고정수입은 기초연금 30여만원이 유일하다고 한다. 난방비를 내고 남은 10만원으로 한 달을 버텨야 하는 처지다. 공공의 도움을 받으려 해도 지씨는 서류에서부터 걸러지고 만다. 33㎡(10평) 남짓한 작은 방의 명의상 주인이기 때문이다.

지씨는 "기초수급생활자 신청을 하고 싶지만 내 명의로 된 집이 있어서 안 된다고 들었다. 월세로 45만원을 받는다고는 하는데, 돈은 아들이 가져가서 생활비로 써본 적이 없다"며 "난방비를 내고 남은 돈으로 전기료와 약값도 내야 한다. 난방비만이라도 지원을 받아봤으면 한다"고 토로했다.

난방비 폭탄을 맞은 이들의 아우성이 곳곳에서 터져 나오고 있다. 특히 정부 지원 대상에 포함되지 않은 취약계층의 시름이 깊어지고 있다.

앞서 이날 오전 11시께 수원시 평동의 한 주택에서 만난 김모(85)씨는 추운 날씨에도 안방 이부자리가 아닌, 부엌 바닥에 앉아 생활하고 있었다. 보일러가 제대로 작동하지 않는 탓에 난방이 제대로 되는 곳이 부엌뿐이라고 한다.

그는 재래식 화장실이 딸린 집에서 기초연금 30여만원에 의존해 살면서도 '차상위계층'이라는 이유로 그간 에너지바우처 혜택을 받지 못했다. 정부가 최근 기초생활수급가구 등 취약계층에 최대 30여만원의 에너지바우처를 지원하겠다고 발표했으나, 난방비 부담에서 벗어나지 못한 '사각지대'는 여전한 것이다. 김씨는 "에너지바우처가 뭔지도 모른다"며 씁쓸한 표정을 지었다.

난방비 걱정에 근심이 깊은 이들은 한파쉼터로 속속 모여들었다.

오산시 세교3동 한파쉼터에서 만난 민모(86)씨는 이른 아침부터 온기가 도는 한파쉼터를 찾았다. 방 한 칸짜리 주택에서 홀로 생활하고 있는 민씨는 보일러 온도를 17~19도로 맞춰 놓고 살고 있다. 지난달 난방비가 평소보다 2배가량 많이 나오자, 보일러 온도는 낮추고 전기장판 위에서만 지낸다고 한다.

앞선 사례처럼 민씨 역시 난방비 지원 대상이 아니다. 민씨는 "방이 하나고, 아껴 쓰는 데도 평소보다 요금이 많이 나와 놀랐다"면서 "비용 부담 없이 따뜻하게 있으려고 한파쉼터에 왔다"고 설명했다.

/배재흥·유혜연기자 pi@kyeongin.com

지금 첫번째 댓글을 작성해보세요.