국민 메신저 카카오톡은 국내 사용자가 5천만명에 다운로드 수가 1억회를 넘겨 점유율이 94%에 달한다. 필자 또한 영락없이 카톡으로 하루를 열고 닫는다. 가족, 지인, 직장동료들과 파놓은 수십여개의 단톡방엔 공유하고 답해야 할 메시지로 가득하다. 재초대의 해자에 빠져 탈옥을 포기한 ‘카톡 감옥’의 수감자이기도 하다. 나와의 대화창은 참고 문헌과 영상자료를 저장한다.

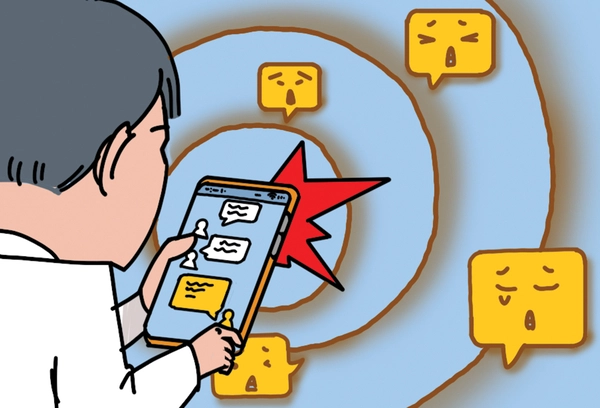

전 국민이 이와 같으니 카카오톡은 온라인 대한민국이다. 우리 사회의 양지와 음지가 그대로 카톡 세상에서 펼쳐진다. 언제나 음지가 문제다. 버닝썬 연예인들은 여성들을 강제 성폭행한 동영상을 단톡방에서 공유하며 낄낄댔다. 현실에선 이목이 두려워 감행하지 못한 악행을 서슴없이 자행하는 단톡방 무리들이 즐비하다.

악당들의 단톡방만큼 잔혹한 카카오톡 음지는 분야를 가리지 않는다. 경인일보가 20일 보도(7면)한 ‘자살 톡방’은 우리 사회의 생명 경시 풍조를 적나라하게 보여준다. 취재 기자가 한 달 동안 지켜본 카톡 오픈채팅방의 대화 내용은 충격적이다. 조용히 죽을 만한 장소를 추천해달라는 질문에 참여자들이 줄줄이 장소를 추천한다. 단톡방의 공지사항은 “힘내세요, 살아주세요라는 표현을 자제해달라”였다. 인증 사진을 올린 자살 실패자도 있었다. 기자는 미성년자가 최근 자살한 한 연예인이 사용한 독극물 구입 방법을 묻는 장면에 눈앞이 캄캄해졌단다.

기자는 초성 조합 몇 번 만에 자살 단톡방 2개를 찾았다고 한다. 미성년자들도 쉽게 가입할 수 있다는 얘기다. 보도한 단톡방엔 200여명이 있었고, 300명짜리 단톡방은 카카오톡이 발견해 폭파했다니, 개설된 자살 단톡방들이 얼마나 많을지는 추측의 영역이라 더 섬뜩하다. 전문가들은 자살 단톡방의 개설 이유로 ‘자살의 고통과 두려움을 이길 동질감과 용기를 얻기 위해서’라고 한다.

보도된 단톡방 참여자 200여명 모두가 자살 시도자라 볼 증거가 없다. 성악설을 발동해 상상해 보면 완벽하게 소외된 자살 시도자를 유인해 그의 죽음을 부추기고 즐기려는 악마들이 개설한 단톡방일 수도 있다. ‘카카오’는 지속적인 모니터링으로 자살 단톡방을 퇴출한다지만 충분하지 않다. 검열·사찰 금지라는 민주사회의 금과옥조가 죽음을 먹고 사는 자들의 방패라면 곤란하다. 카카오톡 정화를 위한 카카오와 정치권의 협력이 시급하다.

/윤인수 주필

![[경기 지역화폐 리포트] 반복되는 ‘티케팅’ 몸살](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/01/news-p.v1.20250204.0379f5406224439390b517694eb055ed_R.jpeg)