문학과 예술은 위기 순간에 꽃을 피우는 역설적 장르다. 예술사는 수난기와 역사적 격랑 속에서 오히려 더 힘을 내고, 빛나는 성취를 이룬 경우가 많았음을 잘 보여준다. 노벨상을 수상한 한강의 소설은 5·18과 4·3 등 국가의 폭력으로 초래된 한국 현대사의 비극을 다룬 작품들이다.

로베르토 볼라뇨의 소설 ‘칠레의 밤’은 CIA의 지원을 등에 업고 1973년 군사 쿠데타로 정권을 장악한 피노체트의 철권통치 시대 칠레의 현실과 예술가들의 곤경을 그리고 있다. 작가지망생이자 예술애호가인 마리아 카날레스는 자신의 대저택을 예술인들을 위한 공간으로 만든다. 이곳에서는 이틀이 멀다 하고 예술인들을 위한 파티가 열린다. 피노체트 시대 이곳은 예술인들에게 열린 유일한 위안의 공간이었다. 그러나 그녀의 남편인 지미 톰슨은 비밀정보국 요원으로 이 집의 지하실은 매일 같이 정치범들에 대한 심문과 고문이 이뤄지는 곳이었다. 이 반전의 서사로 ‘칠레의 밤’은 문학의 비겁함과 허위의식, 칠레의 암울한 현실을 폭로한다.

이사벨 아옌데의 ‘영혼의 집’은 작가의 외조부모를 모델로 한 가족사 소설로 칠레의 암울한 정치 현실을 다룬 마술적 리얼리즘이다. 예지 능력을 지닌 클라라, 극우 보수파인 트루에바, 사이비 종교 교주가 된 니콜라스, 저항운동가가 된 알바의 애인 미겔 등 다양한 인물 군상을 통해서 칠레의 현실을 비판적으로 그렸다.

카뮈의 희곡 ‘계엄령’은 1930년대 스페인 프랑코 정권에 대한 풍자다. 스페인 항구 도시 카디스에 혜성이 출현하자 도시가 혼란에 빠진다. 이때 등장한 페스트란 인물이 총독을 몰아내고 공포정치를 자행한다. 식량은 배급제로 바뀌고, 집이 몰수되는가 하면, 사람들의 통행이 제한되고 집회가 금지된다. 민중의 저항으로 페스트를 물리치는 것으로 카뮈는 자유와 권리는 어떻게 지켜지는지 보여준다.

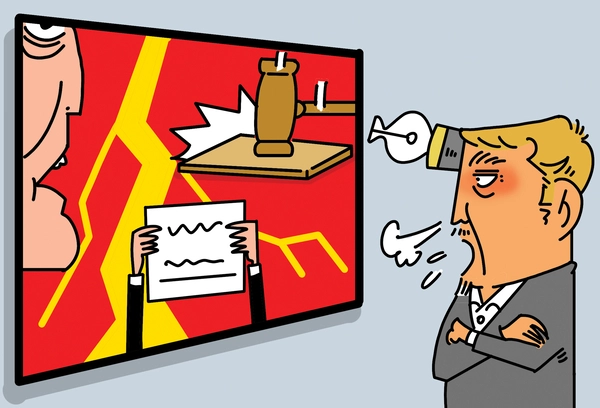

지난 3일 뜬금없는 계엄령으로 대한민국이 침묵과 공포와 분노에 빠졌다. 최승호의 시 ‘대설주의보’의 한 대목처럼 한 겨울에 일어난 “눈보라가 내리는 백색의 계엄령”이었다. 해외 언론들은 지금 계엄령과 시민 저항과 계엄 해제 의결까지 대한민국의 정치 현실이 예술과 드라마보다 더 흥미진진해서, K-드라마와 K-문학의 흥행 가도에 악영향을 줄 것이라는 달갑지 않은 찬사를 쏟아내고 있다.

/조성면 객원논설위원·문학평론가