고용허가제 독소조항 개선 요구도

“일하러 왔는데…왜 욕하고 큰 소리칠까요.”

17일 오전 오산이주민센터에서 만난 네팔 출신 이주노동자 시타(26·가명)씨가 이렇게 말했다. 충청북도 소재 육가공 공장에서 일하는 그가 이날 하루 직장 휴가를 내고 센터를 찾은 건 병원 치료에 통역으로 동행해줄 상담사를 만나기 위해서다. 그는 공장에서 일한 지 10개월째에 난생 처음 병원에서 우울증 진단을 받았다고 한다. 일을 재촉하는 한국인 직원들이 그의 피부색을 언급하며 상습 폭언을 쏘아붙인 영향이 컸다.

시타씨는 “일을 배우고 돈을 벌 것이란 기대를 하고 왔는데 우울증이 생겼다”며 “그래도 버티며 기술을 배우고 돌아갈 생각이다. 일하는 동안이라도 다른 직원들이 큰 소리치고, 욕하지 않았으면 한다”고 말했다.

이주민의 권리를 보호하자는 취지로 유엔(UN)이 ‘세계 이주민의 날’(12월18일)을 지정한 지 20여년이 지난 현재에도 한국에서 일하는 이주노동자들은 여전히 차별과 위험이 도사린 열악한 일터에서 헤어나오지 못하고 있다.

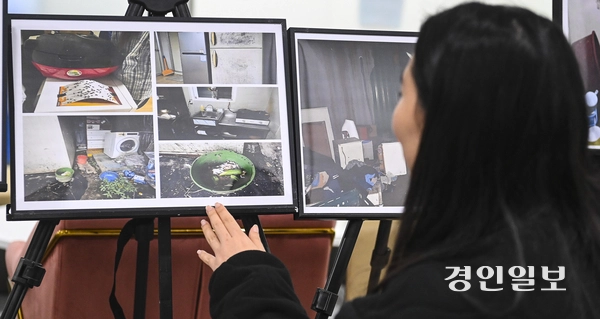

부당노동행위 등을 겪은 이주노동자를 돕는 활동가들은 시타씨 사례가 빙산의 일각일 뿐이라고 입을 모은다. 오산이주민센터 소장인 존스갈랑(49·필리핀)씨는 지난 2002년부터 교회 선교사와 필리핀 이주자 공동체에서의 활동을 병행하며 일터에서 숨져 산재 처리도 못한 채 본국으로 시신을 보낸 일도 있다고 증언했다. 그는 “(사망자는) 동생이랑 함께 온 남성이었는데, 사업주가 이 둘 모두 체류기간이 지난 신분임을 앞세우는 바람에 사망신고도 제대로 못하고 동생이 시신과 함께 떠났다”고 했다.

정부가 이주노동자를 양지에서 관리하고자 만든 고용허가제가 사업장을 제한하는 등 도리어 노동자를 옥죄는 요인으로 작용해온 만큼, 노동계에서는 실질적인 일터 환경 개선을 위해 이 같은 독소 조항들에 대한 시급한 제도 변화가 필요하다는 목소리가 나온다.

장창원 목사(오산이주노동자센터 대표)는 “‘산업연수생’ 제도가 있던 1990년대부터 고용허가제를 운영하는 지금까지 제도의 외형은 달라진듯 싶으나 사업장 제한이 남아 있는 등 ‘자기 노동을 선택할 권리’가 부재한 것은 여전한 현실이다”라며 “정부가 외국인노동자들이 미등록신분이 될 수밖에 없는 구조적인 요인을 다시 한번 되짚어야 하고, 각 일터는 뿌리깊은 차별 문화를 개선하는 일에 앞장서야 한다”고 지적했다.

/조수현기자 joeloach@kyeongin.com