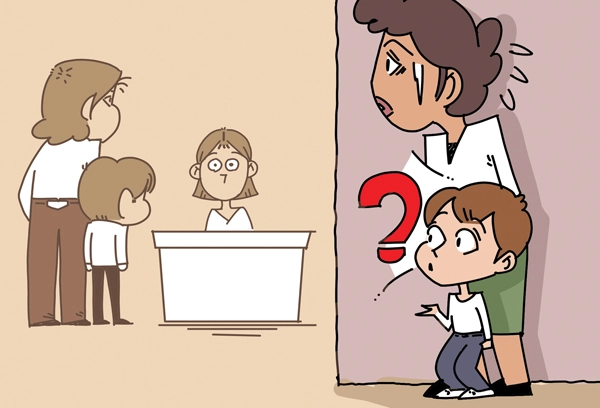

“엄마, 나는 왜 친구들과 소풍을 못 가요?” 미등록 이주아동 우진이(가명·12·오산)가 초등학교 2학년 때 한 돌발 질문이다. 엄마 미샤(가명·36·네팔)씨는 난처했다. 우진이는 ‘외국인 등록번호’가 없어서 여행자보험에 가입하지 못했다. 이유를 말하기 전에 엄마가 왜 불법체류자가 됐는지부터 설명해야 했다. 중학교에 입학하는 우진이는 더 많은 질문을 하고 미샤씨는 대답을 주저하는 일이 많아졌다.

경인일보 기획보도 ‘자국 없는 아이들’(3월 4일 자 1·3면)의 사연이다. 평범한 일상이 허락되지 않는 회색지대가 있다. 태어나 보니 법의 테두리 밖이다. 건강보험 혜택을 받지 못해 진료비 폭탄을 맞는다. 본인 명의의 휴대폰 개설은 꿈도 못 꾼다. 대학에 진학하지 않으면 고교 졸업과 동시에 단속 대상에 오른다. 한국에서 태어나고 자랐지만 감시를 피해 숨바꼭질하듯 살아야 한다. 억울하게 피해를 입어도 혹시나 신고당할까 불안에 떨며 숨죽인다.

두 명의 장기체류 미등록 청소년이 국가인권위원회에 탄원서를 냈다. 인권위는 2020년 5월 진정을 받아들였고, 법무부에 체류 자격 심사제도 마련을 권고했다. 2021년 4월부터 국내에서 태어나 15년 이상 체류한 청소년에게 한시적 체류 자격을 부여했다. 이듬해 2월에는 6세 미만 입국 후 6년 이상 체류한 아동과 6세 이상 입국 후 7년 이상 체류해 공교육을 받은 아동으로 대상을 넓혔다.

안타깝게도 이 제도로 체류자격을 얻은 아동은 올해 1월 기준 1천131명뿐이다. 실제로 추산되는 미등록 이주아동 수가 최대 2만명인데 소수에 불과하다. 범칙금 부담에 신청을 포기한 탓이다. 미등록 아동은 면제지만, 부모는 구제받으려면 불법체류 범칙금을 물어야 한다. 7년 이상 불법체류한 경우 1인당 900만원에 달한다. 대부분 고용불안과 박봉에 시달리는 불법체류자들이 선뜻 낼 수 있는 금액이 아니다. 그나마 실낱같은 희망인 구제제도마저 당장 이달 말 시한 만료다. 경기도는 광역지자체 중 처음으로 제도 연장을 건의했다. 다행히 국회, 시민단체에서도 목소리를 더하고 있다.

미등록 이주아동의 체류권은 예외적 특혜가 아닌 ‘최소한의 아동권리 보호’로 바라봐야 한다. 엄마 미샤씨의 꿈은 우진이 이름으로 통장을 만들어주는 일이다. 수많은 우진이들이 ‘평범한 한국사람’으로 살 수 있도록 공동체의 일원으로 인정해야 한다.

/강희 논설위원