기존 사업자 지위 ‘날아갈라’… 아직 해무에 둘러싸인 특별법

복잡한 인허가에 원스톱 제도 도입

‘발전단지 조성 활력’ 기대 이면에

시행령 불분명… 허가 장기화 우려

전문가 “기존社 편입·보호 등 필요”

해상풍력 발전사업의 인허가 절차를 간소화하는 내용의 ‘해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법안’(해상풍력특별법)이 최근 국회 본회의를 통과했다. 해상풍력 발전단지 조성에 순풍이 불 것이라는 기대가 나오는 한편 이미 수년째 인허가 절차를 진행하고 있는 기존 사업자들 사이에선 우려의 목소리가 흘러나오고 있다. 기존 사업자 적용 여부가 명확지 않다는 이유에서인데, 혼란을 줄이기 위해 시행령·시행규칙 논의가 조속히 이뤄져야 한다는 의견이 제기되고 있다.

■ ‘창구 일원화’ 방점 둔 해상풍력특별법

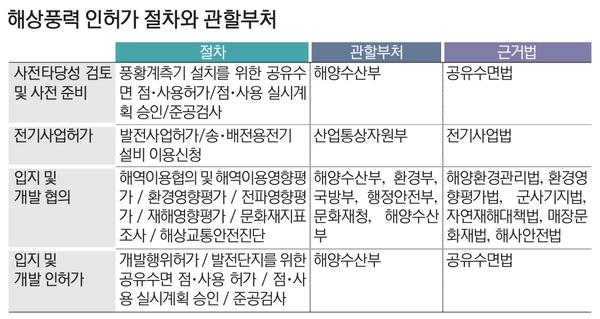

인천 앞바다를 비롯해 해상에서 풍력발전 사업을 추진하기 위해선 최대 29가지 법률에 따른 인허가 절차를 밟아야 한다. 해양수산부·국방부·기초자치단체 등 10여 개 기관을 거쳐야 한다. 최소 6~7년, 길게는 10년 이상 소요되는 구조다. 민간 사업자가 복잡한 인허가 절차를 온전히 감당하지 못할 경우 해상풍력 사업이 좌초될 가능성도 있다.

지난달 27일 국회 본회의를 통과한 해상풍력특별법은 ‘창구 일원화’에 중점을 뒀다. ‘인허가 원스톱’ 제도를 도입한다는 게 법안의 골자다. 해상풍력 강국 덴마크의 경우 해상풍력 사업의 복잡한 인허가 절차를 효율적으로 처리할 수 있도록 원스톱 숍(One-Stop Shop, 원스톱 통합지원시스템) 제도를 도입했다. 정부 기관인 덴마크 에너지청(Danish Energy Agency)이 원스톱 숍 제도를 통해 여러 관계 기관과의 협의, 의견 조정을 맡아 비효율적 행정 절차에 따른 사업 불확실성을 크게 줄이는 효과를 냈다.

해상풍력특별법은 그동안 사업자 주도 방식이었던 해상풍력 발전사업을 정부가 직접 입지를 발굴하고 인허가를 지원하는 방식으로 전환하는 내용을 담고 있다. 해상풍력특별법이 시행되면 인허가 불확실성을 줄이고 해상풍력 사업 기간을 대폭 단축할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다. → 표 참조

■ 시행령·시행규칙은 언제?… 기존 사업자 갈팡질팡

해상풍력특별법은 큰 틀의 취지와 방향은 정해졌지만, 시행 방안은 구체화된 게 없다. ‘해상풍력 발전지구 지정 요건’ ‘의결을 전담하는 해상풍력발전위원회 구성·범위’ ‘민관협의회 구성 및 조정 방식’ ‘환경성 평가’ 등 주요 사항은 하위 법령으로 넘겼다.

해상풍력특별법에 따르면 이미 발전사업 허가를 받은 사업자가 산업통상자원부와 해양수산부에서 정하는 지정 기준을 충족하면 발전사업자 및 발전지구로 지정될 수 있다는 규정이 있다. 다만 시행령·시행규칙 마련 시점과 발전지구 편입 여부 등이 불분명하게 남아있어 민간 사업자 고심이 커지고 있다. 시행령·시행규칙 등이 마련돼 현장에서 법이 적용되는 시점까지 기다릴지 아니면 그동안 해오던 대로 개별 인허가 단계를 밟을지 결정하기 어렵다는 게 업계 설명이다.

인천에서는 2018년부터 해상풍력 사업이 추진되고 있다. 2025년 3월 기준 풍황계측기 설치 등을 거쳐 인천 앞바다에 ‘발전사업 허가’를 받은 민간 사업자는 오스테드, 한국남동발전, 굴업풍력개발 등 총 3곳이다. 이들은 발전사업 허가 이후 환경영향평가, 군 작전성 검토 등 개별 인허가 단계를 추진하고 있다. 업계 관계자는 “지금 중앙부처에 인허가를 신청하더라도 해상풍력특별법 시행규칙이 나오지 않아 더 지켜봐야 한다는 이유로 오히려 허가가 안 날 것이라는 우려도 나온다”고 전했다.

전문가들은 해상풍력 발전사업 초기 단계를 지난 기존 사업자의 지위를 보호하는 방안을 검토할 필요가 있다고 조언했다. 최덕환 한국풍력산업협회 대외협력실장은 “해상풍력특별법이 시행된 이후 정부가 발전지구(입지)를 선정해 해당 발전지구에서 해상풍력 사업을 시행할 사업자를 뽑을 때, 기존 사업자들을 얼마나 편입시킬 것인지에 대한 논의가 필요하다”며 “또 해상풍력특별법을 통해 부처들이 모여 같이 협의할 수 있는 근거는 마련됐으니 인허가를 어떻게 풀어나갈지 정립해나가야 한다”고 말했다.

/유진주기자 yoopearl@kyeongin.com