위기의 삼성이다. HBM(고대역폭 메모리) 같은 AI(인공지능) 반도체 대응에 실기했다는 지적은 뼈아프다. 위기감은 여러 지표에서 나타났다. 지난해 TV, 스마트폰, D램의 세계시장 점유율이 동반 하락했다. 1년 만에 TV는 30.1%에서 28.3%로, 스마트폰은 19.7%에서 18.3%로, D램 점유율도 42.2%에서 41.5%로 미끄러졌다. 국민주식이던 삼성전자의 주가도 흔들렸다. ‘n만전자’라는 꼬리표까지 붙었다.

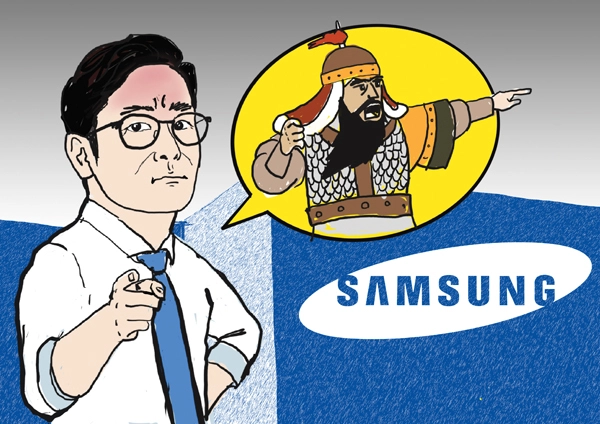

이재용 삼성전자 회장이 사즉생(死則生)의 각오를 주문했다. 전 계열사 임원 2천여명을 대상으로 한 ‘삼성다움 복원’ 세미나에서 나온 위기 극복 의지다. 참가자들에게 수여된 크리스털 패에는 ‘위기에 강하고 역전에 능하며 승부에 독한 삼성人(인)’ 문구를 새겼다. 삼성의 방향과 자세가 반영됐다. 이 회장은 “판을 바꾸려는 노력보다는 현상 유지에 급급하다”고 질타했다. 삼성 고유의 회복력이 실종됐다며 조직문화 혁신도 예고했다.

고(故) 이병철 창업회장과 고(故) 이건희 선대회장의 경영철학이 소환됐다. “반도체는 내 마지막 사업이자 미래의 대들보가 될 사업이다.” 이병철 창업주의 1983년 2월 8일 ‘도쿄선언’은 승부수였다. 미국 인텔은 “과대망상”이라고 폄훼했고, 일본 미쓰비시는 실패보고서까지 만들었다. 당시 삼성맨들은 64㎞ 행군과 반도체인의 신조 10개항으로 정신무장을 했다. 결국 국내 최초 64K D램 개발에 성공했고, 10년 만에 세계 1위에 올라서며 반도체 신화가 시작됐다.

‘도쿄선언’ 10년 뒤인 1993년 6월 7일 독일 프랑크푸르트에서 ‘신경영 선언’이 나왔다. 이건희 선대회장은 “변하지 않으면 영원히 2류나 2.5류… 마누라와 자식 빼고 다 바꾸라”는 어록을 남겼다. ‘불량은 암’이라고 호통쳤다. 1994년 첫 휴대전화 출시 후 품질 문제로 외면받자 1995년 3월 150억원어치 15만대를 모아 불태웠다. ‘애니콜 화형식’ 이후 불량률은 11.8%에서 2%대까지 개선됐다.

삼성그룹은 22일 창립 87주년을 맞는다. 국민기업답게 삼성은 고비마다 뼈를 깎는 혁신으로 정면돌파해왔다. 수원 본사의 박물관 명칭을 ‘삼성이노베이션뮤지엄(SIM)’으로 붙일 정도로, 혁신은 삼성의 정체성이다. 혁신은 시험대에 오른 이재용 회장 스스로에게 던지는 주문이기도 하다. ‘사즉생 삼성’의 결기가 이번에도 통할지 두고 볼 일이다.

/강희 논설위원