어릴 적 진달래꽃은 구경거리였다기보다는 먹을거리였다. 세끼 밥 이외에 먹을 게 많지 않던 봄철이면 동네 아이들은 산에 올랐다. 진달래꽃을 따 먹기 위해서였다. 진달래는 산 정상 부근 양지 바른 곳에 군락을 이루었다. 진달래꽃은 많이 먹는다고 배가 부른 것도 아니었는데, 아이들은 몰려다니면서 진달래꽃을 따 먹고는 했다. 그때 우리들은 아마도 진달래를 찾아 산을 타는 일을 하나의 놀이로 여겼던 듯싶다.

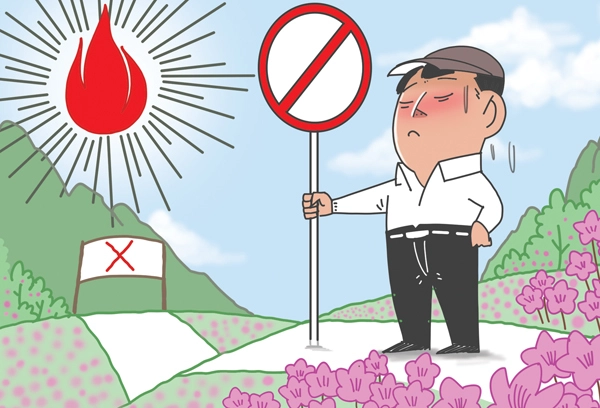

봄철 수도권 최대 꽃 축제 중 하나가 인천 강화군 고려산 진달래 축제다. 올해는 4월 5일부터 13일까지 예정돼 있었는데 강화군이 이 행사를 전격 취소했다. 고려산뿐만 아니라 마니산, 혈구산, 진강산, 해명산 등 강화의 유명 등산 코스를 폐쇄했다. 경상도 일대를 잿더미로 만든 산불 사태 때문이다. 사상 최대 피해에 신음하는 국민들이 있는데 한가롭게 진달래꽃을 구경하라고 할 마음의 여유도 없었겠지만 산림이 유난히 많은 강화군 입장에서는 혹시라도 모를 등산객 부주의로 인한 산불 발생을 원천 차단하기 위한 고육책을 쓸 수밖에 없었다.

강화 고려산 진달래 축제는 13만명 이상의 관람객이 찾을 정도로 유명하다. 13만명이면 강화군 전체 인구의 두 배에 달한다. 많은 사람이 몰리다보니 강화군은 이 행사를 지역 경제 활성화를 꾀하고 강화군의 이미지를 아름답게 가꿀 수 있는 기회로 여기고 있다. 이런 여러 장점에도 불구하고 행사 취소 결정을 내린 점에 고개가 끄덕여진다.

진달래는 철쭉과 흡사하다. 진달래를 참꽃, 철쭉을 개꽃이라 부르기도 한다. 한자로는 두견화(杜鵑花)라고 하는데, 두견새가 피 토한 곳에서 꽃이 피어났기 때문에 그렇게 부르기 시작했다는 이야기도 전한다.

진달래는 우리나라가 원산지로 알려져 있다. 우리 민족 정서를 가장 잘 표현한 시를 꼽으라면 단연 김소월의 ‘진달래꽃’이 으뜸일 테다. 하지만 김소월이 노래한 ‘영변에 약산 진달래꽃’보다 강화의 고려산 진달래꽃이 더 많은 민족 정서를 담고 있을지 모른다. 고려산은 ‘고려’라는 나라 이름을 품고 있는 만큼이나 수많은 이야기를 간직하고 있다. 고구려의 연개소문이 이 고려산 자락에서 태어났다는 얘기도 전한다. 올해는 많은 사람들이 고려산 진달래꽃 대신에 남쪽의 산불 피해 주민들에게 위로가 될 일을 찾아 나섰으면 좋겠다.

/정진오

![[경기 지역화폐 리포트] 반복되는 ‘티케팅’ 몸살](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/01/news-p.v1.20250204.0379f5406224439390b517694eb055ed_R.jpeg)