소규모 사업장 등서 활용법 공유

“발주처 요구에 맞춰 대응 편리”

실제환경 제대로 반영 안될수도

“특수성 제외 피상적 요소 열거”

산업별 AI 활용 범위가 넓어지는 가운데 안전관리자가 건설현장에서 중대재해 예방을 위해 작성하는 ‘위험성평가’에 챗지피티(GPT)를 적용하는 사례들이 늘면서 실제 작업 환경이 평가서에 제대로 반영되지 않아 안전 사각지대가 발생할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

박모(50대)씨는 경기남부 내 한 건축물 건설현장의 현장소장(공사담당자)이다.

4억원 규모의 사업으로 소규모 현장을 담당하는 박씨는 발주처 대응과 설계·도면 작성, 현장 인력 관리까지 맡은 상황에서 사업장 내 유일한 안전관리자로서 위험성평가도 작성해야 했다.

그러던 중 타 사업장 소장을 통해 챗지피티에 공사 방식과 사진 등을 입력하면 위험성평가를 쉽고 빠르게 진행할 수 있다는 점을 듣게 됐다. ‘콘크리트 타설 공사를 하는데 위험성평가 10가지만 만들어줘’처럼 박씨는 진행되는 공사마다 챗지피티에 입력해 얻은 평가지로 발주처가 요청한 안전관리 관련 서류들을 이상 없이 준비할 수 있었다.

박씨는 “소규모 건설현장의 안전관리자는 발주처가 요구하는 신속성 및 효율성을 충족하면서도 안전성까지 책임져야 하는 애로사항이 있다”며 “최근 관리자들 사이에서 챗지피티를 통한 위험성평가 방법과 각종 팁이 공유되면서 이용이 늘고 있다. 예상치 못한 개선요소와 위험도, 중대성까지 평가해 줘 아주 편리하다”고 전했다.

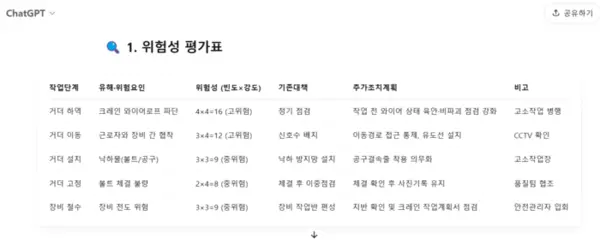

실제 경인일보가 9일 챗지피티에 ‘100m 길이의 교량 건설 안전담당자로서 위험성평가를 작성해달라’고 요청하자, 작업단계와 유해·위험요인, 위험성과 추가조치계획 등이 포함된 평가표가 10초 만에 완성됐다. 챗지피티는 회사 포맷과 엑셀용을 요청하면 형식에 맞게 작성해 주겠다는 안내도 함께 덧붙였다.

이처럼 AI가 쌓은 데이터에 의존해 건설현장의 위험성평가를 작성하는 현상이 확대되는 상황이다. 건설관계자들이 포함된 오픈채팅방과 포털을 통한 각종 블로그에도 챗지피티를 활용한 작성법 등이 공유되고 있는 것으로 확인됐다.

그러나 중대재해처벌법 준수 핵심 사안인 위험성평가의 취지를 잃을 수 있다는 지적이 나온다. 날씨와 작업자 상태 등 매일 변화하는 공사 현장의 특수성과 환경이 제대로 반영되지 못해 안전 사각지대를 키울 수 있기 때문이다.

최명기 대한민국산업현장교수단 교수는 “위험성평가 작성에 AI 활용이 늘고 있는 현상은 현장이 서류상으로 형식적인 평가만 하겠다는 취지가 강한 걸로 판단된다”며 “AI는 피상적인 위험 요소 위주로 열거하는데, 자칫 현장에서 갑자기 발생할 수 있는 특성화된 위험 요소는 찾아낼 수 없다”고 진단했다.

/고건기자 gogosing@kyeongin.com