자주정부 “조선 완전독립 만세”… 잊힌 역사 되짚었다

당시 지방조직 향남면 인민위원회

美군정 아닌 좌우합작 정부 소속

수개월간 지역 행정·치안 등 담당

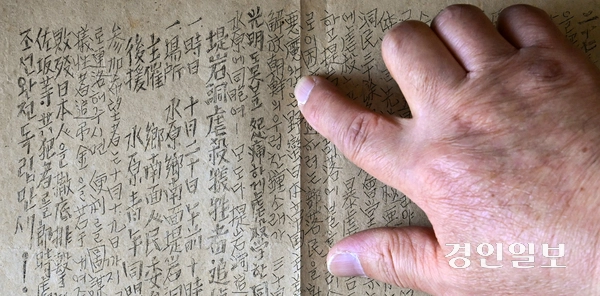

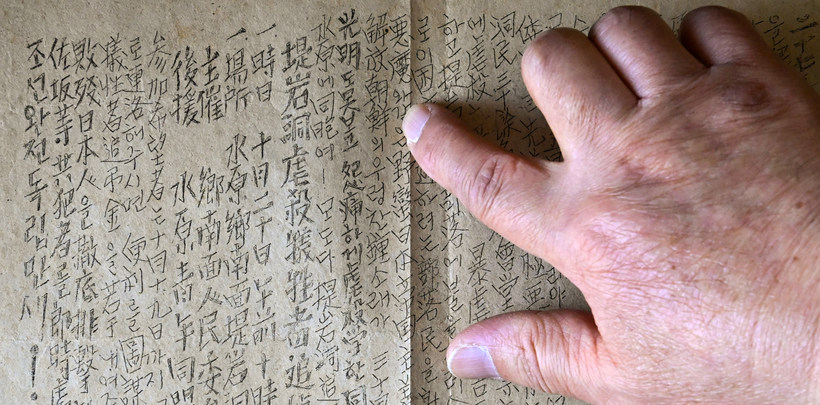

일제 식민 통치가 끝난 직후, 수원군 향남면 제암리는 망각 대신 기록을 택했다. 지역주민 스스로 일제 학살의 진실 규명을 써내려간 첫 문건(4월15일자 2면 보도)이 탄생한 건 바로 해방 이후 맞은 가을이었다.

경인일보가 단독 입수해 보도한 1945년 10월 작성된 ‘제암리 학살 희생자 추모 행사’ 문건에는 분노의 언어가 고스란히 담겨 있었다. “사사카 등 공범자를 즉시 처형 요구”, “패잔 일본인을 철저히 배격하자”, “조선 완전 독립 만세” 등은 단순한 수사적 구호가 아니었다. 참극의 마을 주민들이 외친 결코 잊지 않겠다는 다짐이었다.

제암리 사건은 근대 조선사 최초로 국제사회에 알려진 민간인 학살로 기록된다. 당시 현장을 찾은 캐나다 출신 선교사 프랭크 스코필드 박사가 교회당 잔해를 사진으로 촬영하고 이를 보고서 형태로 작성해 국제 언론에 보냈다. 이후 영국과 미국의 언론 등으로 확산되며 제암리 학살을 ‘국제적 제노사이드’로 규정짓는 결정적 계기가 됐다.

해방 후 수십 년 뒤 이 사건은 구술 등 생존자 증언으로 이어졌으며, 1982년 유일한 생존자 전동례(1898~1992)씨의 증언이 학술적 기록의 실마리를 제공했다.

1945년 10월 작성된 문건에 명시된 ‘사사카(佐坂)’는 해방 당시 발안에서 정미소를 운영하던 일본인 거류민이다. 학살 당시 주민들의 분노가 구체적으로 향했던 대상 중 한 명인데, 제암리 학살 당시 일본 군대를 이곳으로 안내해준 인물로 알려졌다.

학살의 직접적인 가해자는 일본군 보병 제79연대 소속 아리타 도시오 중위였지만, 해방 직후까지 지역에 남아 있던 일본 민간인을 향한 책임 추궁은 훨씬 더 날 것 그대로였던 셈이다.

이번 문건을 공개한 박현철(63) 역사자료 수집가는 “당시 향남면 인민위원회라는 지방 조직이 학살을 어떻게 기억하고, 추모 행사를 어떻게 조직했는지를 보여준다는 점에서 이 문건은 단순한 비극을 다룬 문건 이상”이라며 “실제 생활 속에서 남은 감정의 방향과 책임 인식이 반영된 자료”라고 말했다.

더욱이 문건에는 ‘수원청년동맹’이라는 단체도 후원 명의로 등장한다. 이는 현재까지 정부 문서나 공적 기록에서 확인되지 않은 단체로 학계의 추가 연구가 필요한 대목이다.

문건을 작성한 주체인 ‘향남면 인민위원회’는 몽양 여운형이 주도한 조선인민공화국의 지역조직이다. 조선인민공화국은 1945년 해방 직후 좌우 합작 민간세력들이 자주적인 국가 수립을 목표로 구성한 조직이었다.

1945년 9월 6일 조선인민공화국 중앙조직이 출범한 뒤 전국 각지에 ‘인민위원회’가 구성됐으나 미군정은 조선인민공화국을 승인하지 않았고 해당 조직은 점차 해체 수순을 밟았다.

그러나 인민위원회는 해방 직후 수개월 간 실제 행정과 치안, 사회 조직화를 담당하며 지역 사회의 자치 움직임을 이끌었던 중요한 존재였다.

박환 수원대 역사학과 명예교수는 “조선인민공화국은 해방 직후 조선인들이 자주적으로 구성한 정부였고, 그 산하 조직인 향남면 인민위원회가 혼란 속에서도 학살을 기억하고 추모행사를 개최했다는 점에서 의미가 크다”며 “해방 직후 주민들이 제암리 학살을 스스로 추모한 가장 이른 시기의 문서로 평가할 수 있다”고 말했다. 이어 박 교수는 “해방 직후의 민간 기록은 지금까지 미군정측 자료에 가려 조명받지 못해왔다”며 “이번 문건은 그 공백을 메우는 중요한 사료”라고 강조했다.

/유혜연기자 pi@kyeongin.com

![[인터뷰…공감] 김학균 OBS 대표이사](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.227baf0ee822442d892d0aa5be6dca95_R.jpeg)

![[경인 Pick] 제암리 추모행사 문건 단독 입수](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/14/news-p.v1.20250414.e9c2dc441cc04297a751593969d5974a_R.jpeg)

![[이슈추적] ‘제암리 학살 추모 문건’의 사료적 의미](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.ef5046a686e043538da7e8751091b1eb_R.jpg)

![[이슈추적] ‘제암리 학살 추모 문건’의 사료적 의미](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.ef5046a686e043538da7e8751091b1eb_T1.jpg)