북방한계선 재설정 여부는 회담 전부터 생존권 사수를 주장하는 옹진군민을 비롯해 보수진영의 거센 반발을 불러왔던 '뜨거운 감자'였다.

이를 의식한 듯 남북정상 선언문에는 북방한계선과 관련한 내용이 눈에 띄지 않는다. 남북 정상은 대신 특별지대와 공동어로수역이라는 카드를 꺼내 보였다.

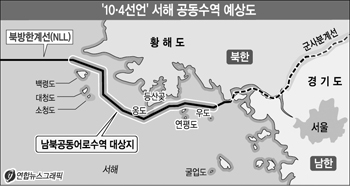

해주와 주변 해역에 설치키로한 특별지대에는 해주 해역의 연평도와 우도, 한강하구의 말도, 교동도 등이 포함될 것으로 보인다.

연평도와 우도 30여㎞ 구간에는 북방한계선이 설정돼 있어 자연스레 북방한계선의 실효성 여부에 관심이 집중되고 있다.

이에 대해 정부 관계자는 "해주 해역을 중심으로 특별지대가 설정된다고 해도 북방한계선은 살아있다"며 부정적인 여론을 의식한 듯 일단 선은 그었다.

이 때문에 특별지대에서 진행될 각종 남북협력사업의 군사적 보장 조치 등을 협의하기 위해 오는 11월 평양에서 개최되는 제2차 남북국방장관회담에서도 특별지대 안의 북방한계선 문제가 논란이 될 수밖에 없을 것으로 관측된다.

통일부 관계자도 "서해 북방한계선 등 군사문제를 군사적 방식이 아닌 경제적 공동이익 관점에서 접근하는 발상의 전환을 통해 서해 '군사안보벨트'를 '평화번영벨트'로 전환하는 의미가 있다"며 북방한계선 문제가 특별지대와 연계돼 있다는 점을 내비쳤다.

북방한계선 논의가 수면위로 떠오를 경우 치열한 논란이 불가피하겠지만 서해 평화지대의 설정과 더불어 평화적인 공동어로가 정착된다면 과거 1999년과 2002년의 서해교전과 같은 비극의 재발을 막을 수 있다는 점에서 기대효과가 크다는 분석이 대체적이다.

더구나 공동어로구역 설치는 군사적 긴장 완화는 물론 우리 어민들의 오랜 불만 대상이었던 중국 어선의 불법조업 방지 효과도 기대된다.

북방한계선을 생존권으로 여기던 서해5도 주민들이 대체적으로 회담결과를 환영하고 있는 것도 북방한계선에 매달리기 보다는 실리를 챙기는게 현실적이라는 판단이 섰기 때문으로 보인다.

북방한계선에 연연하지 않을 경우 조업구역이 북방한계선 인근으로까지 확대되는 것은 물론 공해상으로 우회해야 했던 백령도와 연평도간 연안여객선도 직항로 개설을 기대할 수 있기 때문이다.

![[‘걸산동’ 통행제한] 경기 남·북부 차이가 불러온 분노](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/29/news-p.v1.20250418.44b0d189238a47009a0203975449e70c_R.jpeg)