주민들의 여론이 지역현안을 풀어가는 주요 변수로 작용하는 것은 경계구역 조정 문제도 마찬가지다. 지자체간 협의를 끝내고도 토지소유주간 이견으로 경계구역 조정이 무산되는 일도 상당수다.

경계구역 조정을 둘러싼 주민들간 대립은 다른 시·도내 지자체와 분쟁이 일어날 경우 더 거세진다.

개발이익 등에 대한 기대로 비수도권보다는 수도권, 비서울보다는 서울을 선호하는 게 일반적이라 서울시민이 되고 싶은 경기도민, 수도권에 편입되고 싶은 비수도권 주민들의 이해관계가 광역단체간 마찰을 부추긴다는 지적이다.

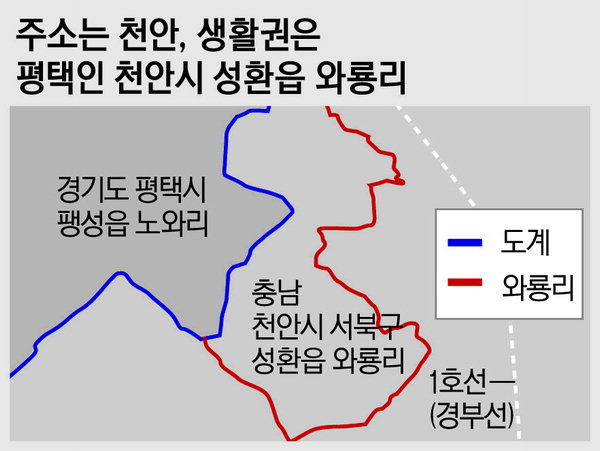

400명 남짓의 농민이 모여 사는 작은 지역인 천안시 성환읍 와룡리(3.4㎢)를 평택시와 천안시, 경기도와 충청남도간 '땅 싸움'의 도화선으로 만든 것도 평택시의 개발이익을 함께 누리고 싶은 천안시 주민들의 이해가 한몫을 했다는 분석이 지배적이다. ┃그래픽 참조

고덕국제화지구 등으로 평택시 개발이 본격화되고 천안시와 인접한 평택시 팽성읍을 국제문화특구·배후주거단지 등으로 조성키로 하자, 행정구역이 일제히 정비됐던 1940년대부터 수십년간 평택시와 생활권을 공유해 왔던 천안시 성환읍 주민들 사이에서 3년여 전부터 평택시 편입을 주장하는 목소리가 하나둘 제기되기 시작했다.

와룡리가 주소는 천안, 생활권은 평택이라는 이유로 평택시로 편입될 경우 성환읍내 다른 지역은 물론, 아산시에서까지 평택시 편입을 주장하는 주민들이 늘어날 것이라는 우려가 '충청권'에서 나오고 있다. 경계구역 조정을 둘러싼 경기도와 충청남도간 갈등의 골도 깊어질 수밖에 없다는 얘기다.

서울시 서초보금자리주택지구내에 과천시의 일부 구역이 포함돼 지난해부터 서초구와 경계구역 조정을 위한 협의를 거듭해 온 과천시는 올해 초 조정을 포기하기로 결정했다.

두 지자체의 경계구역을 가로지르는 양재천을 중심으로 경계에 어긋난 부지 3만여㎡를 서로 맞교환하기로 의견을 모았지만, 서초구에서 과천시로 편입되는 부지의 소유주들이 '서울에 남겠다'며 거세게 항의했기 때문이다.

과천시 관계자는 "같은 경기도내에서 갈등이 있는 것보다는 아무래도 서울시하고 경계가 얽혀 있을 때 주민들 사이에서 '그래도 서울'이라는 기대심리가 작용해 문제 해결을 더 요원하게 하는 것 같다"고 말했다.

/민웅기·강기정기자

![[누더기 행정 경계 '거버맨더링'·6] 싸움판만 커진 경기도 접경지역](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201312/791130_368937_4815.jpg)